вход |

|

|

За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке высококвалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу ОРДЕНОМ ПОЧЕТА награжден НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ КАСИМОВ, академик, президент географического факультета, заведующий кафедрой геохимии ландшафтов и географии почв;

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» I степени награжден СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ДОБРОЛЮБОВ, чл.-корр. РАН, декан географического факультета, заведующий кафедрой океанологии;

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II степени награжден ВЛАДИМИР ЕФИМОВИЧ ШУВАЛОВ, доцент кафедры экономической и социальной географии России географического факультета.

Поздравляем с почетными наградами и желаем дальнейших творческих успехов!

Информация с сайта ГФ МГУ

Академик Н.С.Касимов

Член-корреспондент РАН С.А. Добролюбов

Доцент В.Е. Шувалов

пройдёт в понедельник 19 августа.

В 11:30 - сбор у морга 1-й Градской больницы (м. Октябрьская, Ленинский проспект, д.8, корп. 17).

Гражданская панихида начнётся в 11:40.

В 12:00 - отпевание.

Похороны на Миусском кладбище (Сущевский вал).

От Первой Градской отправятся 2 автобуса.

Поминки в кафе "Эльдар" (Ленинский проспект, 105).

профессор кафедры геоморфологии и палеогеграфии, Заслуженный деятель науки РФ, Заслуженный профессор МГУ, участник Великой Отечественной войны на Западном, 2-м Белорусском, 3-м Прибалтийском фронтах.

Юрий Гаврилович удостоен ордена Красной Звезды за фронтовую доблесть, ордена Знак Почета за большую общественную работу, Отечественной войны II степени, медалями: «За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными.

Среди последних по времени получения, но не по значимости – Золотая Константиновская медаль Русского географического общества – за более чем весомый вклад в нашу науку. Заслуженный профессор Московского университета, доктор географических наук, действительный член РАЕН, заслуженный деятель науки РФ, лауреат Ломоносовской премии и премии Правительства РФ в области науки и техники - Ю.Г. Симонов воистину воплощает в себе образец интеллигента, ученого, педагога.

С детских лет Юрий Гаврилович, росший в семье крупного военачальника, был воспитан в идеалах патриотизма и любви к Родине. Он не утратил этих идеалов и после беззаконного ареста и расстрела отца и ссылки матери. После года учебы на географическом факультете МГУ, когда грянула Отечественная война, как и многие сокурсники, Юрий Гаврилович рвался на фронт. «Сына врагов народа» так и не включили в первый список комсомольского студенческого лыжного батальона. Тем не менее, более трех лет он воевал, начав службу санитаром в госпитале только что освобожденного Волоколамска. В дальнейшем оказалось, что мало кто в дивизии так хорошо разбирался в картах, как этот молодой боец. Сказалось то, что на первом курсе МГУ им была прослушана «топография» и то, что он успел пройти июньскую полевую практику 1941 г. Все это очень пригодилось на фронте. Самые славные страницы военной биографии Юрия Гавриловича были связаны с ротной разведкой. В конце войны Юрий Гаврилович закончил курсы военных переводчиков. Судьба сохранила его – ведь 97% ребят его года рождения с фронта не пришли …

В 1946 г. Юрий Гаврилович вернулся на факультет и в 1950 г. закончил его по специальности «геоморфология». Бурная комсомольская жизнь студенческих и аспирантских лет не только подарила ему многих друзей, но и сформировала в нем яркого общественника, всегда «болевшего» за дела факультета. В своей когда-то знаменитой поэме «Поступающему на Геофак» Владимир Павлович Максаковский вспоминал:

«…И пели, пели, Валев с Беклешовым

Уже давно устали подпевать,

Являлся Симонов, и запевали снова

Про «Васю Крючкина», про «Чайник» и опять…»

Баскетболист и лыжник, Юрий Гаврилович Симонов был буквально «душою общества». И не случайно в те годы он заслужил прозвище «Юра обаятельный»! Рано проснувшаяся в нем поэтическая струнка окрасила в лирические тона многие страницы его долгой жизни.

Плодотворная деятельность преподавателя и ученого началась и около 20 лет продолжалась на просторах Южной Сибири. Под руководством С.С. Воскресенского в 1954 г. Юрием Гавриловичем успешно защищена кандидатская диссертация «Оценка рельефа территории Иркутского промышленного района на стадии районной планировки». При этом – вопреки мнению местных специалистов – он предупредил, что изрядная часть города Канска находится на пойме, то есть в зоне потенциального затопления. Увы, прогноз молодого ученого вскоре драматически подтвердился. Вплоть до 1958 г. Юрий Гаврилович – сотрудник Восточно-Сибирской экспедиции. Под руководством Н.Н. Колосовского выполнены важные изыскания на Ангаре, от Иркутска до Усть-Илимска, в том числе – определен безупречный (с геолого геоморфологических позиций) створ Братской ГЭС в прорези сибирских траппов. Уже тогда Ю.Г. Симонов заложил основы современной инженерной геоморфологии.

В 1957 г. Юрий Гаврилович возобновляет на факультете работу студенческого геоморфологического кружка. Наряду с традиционными докладами студентов и приглашенных ученых, кружок начал стационарные исследования по эрозионной, мерзлотной и береговой тематике. Начиная с 1959 г., геоморфологи неизменно участвуют в зимних студенческих экспедициях, охвативших просторы от Центрального Забайкалья и Северной Киргизии до Карпат и Хибин. Основанный Ю.Г. Симоновым кружок на протяжении 33 лет сохранял четкую структуру с эпизодической сменой председателей (из 13 уже четверо стали докторами наук). Нынешнее НСО кафедры наследует лучшие традиции «симоновского» студенческого кружка.

С 1959 г. и до конца 60-х годов Юрий Гаврилович возглавляет исследования Даурской, а с 1961 г. – Забайкальской экспедиции географического факультета. Он писал в те годы:

«Я хожу по сопкам с рюкзаком,

Чтоб не стать до срока стариком!»

Основные работы в пределах Читинской области и Бурятии были нацелены на решение геолого-поисковых задач. На россыпных месторождениях золота и оловянного камня не только вырабатывались свежие рекомендации по дальнейшим поискам, но и «нащупывались» пути к выявлению коренных источников россыпей. На месторождениях флюорита и урана «шлифовались» структурно-геоморфологические подходы к корректировке структурного плана рудных полей – вплоть до стадии шахтной разведки. Горные, таежные и степные отряды экспедиции действовали - часто в физически труднейших условиях - от южных границ Якутии до северных границ Монголии и от Байкала до Амура, будучи связаны между собою не только радиосвязью, но также идейным багажом руководителя.

«…Та забайкальская «рутина»

Всплывает в памяти подчас

Как золотая сердцевина,

Как целой жизни мастер-класс!»

На основе выполнения серии хоздоговорных работ Ю.Г. Симоновым были заложены основы геоморфологии рудных месторождений. Попутно широким фронтом велись методические исследования и постепенно взращивалась плеяда учеников – в скором времени - кандидатов и докторов наук. Сам же Ю.Г. Симонов в 1968 г. с блеском защитил докторскую диссертацию на тему «Проблемы регионального геоморфологического анализа внутриконтинентальных регионов (на примере Забайкалья)» и написал на ее основе одну из лучших своих книг «Региональный геоморфологический анализ».

Начиная с 1971 г., по решению Президиума Академии наук Ю.Г. Симонов – уже во главе крупнейшей в истории факультета Комплексной Восточной экспедиции – вел исследования на Дальнем Востоке. В частности, в Приморском крае, в районе г. Кавалерово и на берегах Японского моря шли работы, направленные на создание среднесрочного географического прогноза последствий деятельности человека. (К 2000-м годам этот конкретный прогноз - пока что единственный в своем роде - почти в полном объеме оправдался). В результате работ на юге Дальнего Востока Ю.Г. Симоновым и его коллегами была разработана оригинальная методика составления таких географических прогнозов.

В эти же годы Ю.Г. Симоновым были заложены основы использования математических методов при изучении рельефа. Более 40 лет Юрий Гаврилович бессменно руководил кафедральной Лабораторией математического моделирования и обработки геоморфологических данных.

В 1970-80-е гг. Ю.Г. Симонов по заданию руководства Херсонской области Украины разработал географическую методику создания региональных ГИС с использованием каналов спутниковой информации – для целей оперативного управления народным хозяйством тогда еще единой страны. В те же годы им развито учение о речных бассейнах как сложных географических системах, разработаны теоретические основы морфотектоники – продуктивного метода выявления новейших тектонических движений путем анализа рельефа, предложены основания для создания региональной динамической геоморфологии.

Много внимания Ю.Г. Симонов уделял теории геоморфологии – понятийной сущности геоморфологической терминологии и строгости классификаций, критическому анализу и разработке существующих геоморфологических построений. Не будет преувеличением подчеркнуть, что Ю.Г. Симонов принадлежит к числу ведущих современных теоретиков геоморфологии.

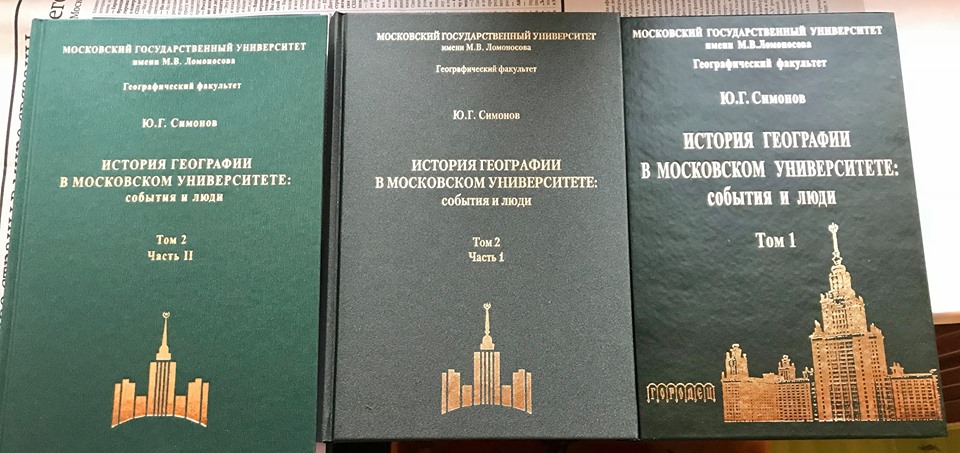

Не оставляя геоморфологических исследований, в течение последнего десятилетия Ю.Г. Симонов работал над проблемами социальной геоморфологии, географической культуры, а также эволюции университетской географии. Один из итогов этой работы – трехтомный труд «История географии в Московском университете».

В разные годы Ю.Г. Симонов разработал и читал – в том числе – с привлечением своих учеников - 19 лекционных курсов. В их числе; «Математические методы в географических исследованиях», «Морфометрический анализ», «Использование ЭВМ в геоморфологии», «Инженерная геоморфология», «Рудная геоморфология», «Выветривание», «Склоновые процессы», «Учение о речных бассейнах», «Морфотектоника», «Методология современной геоморфологии», «Введение в структурную геоморфологию», «Введение в экологическую геоморфологию», «Прикладное геоморфологическое картографирование», «Географическая наука и Московский университет», «Современные проблемы географии».

Юрием Гавриловичем воспитаны десятки кандидатов и докторов наук. Итоги его работы опубликованы более чем в 400 научных работах, в том числе в 25 монографиях.

Можно сказать, что им создана оригинальная научная школа, для которой типично соединение традиционных географических исследований с современными исследовательскими подходами (стационарные и аналитические исследования, использование дистанционных материалов, проведение морфометрических работ, использование ГИС-технологий).

Юрий Гаврилович обладал способностью ставить и решать крупные научные и прикладные проблемы, объединять коллективы учеников и единомышленников. При своей немалой занятости он всегда был доступен всем – от профессора до студента. И этим тоже объясняется огромное уважение, которым Юрий Гаврилович пользовался как на географическом факультете, так и среди специалистов, работающих за его пределами.

О ЛЮБИМОМ УЧИТЕЛЕ

Мне в жизни страшно повезло, у меня есть человек, которого я могу назвать своим Учителем…

Именно этой фразой я каждый раз начинаю долгий монолог, когда меня просят рассказать о «моем профессоре». Мне действительно очень повезло, первую половину моей жизни, меня, как и большинство обычных людей, воспитывали родители. Они дали мне очень много: базовые моральные принципы и глобальные жизненные ориентиры. Обычно с поступлением в университет, особенно на наш факультет, начинается пора самовоспитания или «учебы на личном опыте», понемногу у разных людей, мест, обстоятельств. У меня же было иначе. На 3 курсе я попала в «школу Ю.Г.Симонова», причем выбрала ее осознанно, не зная вообще ничего о ней. Очень хорошо помню момент, когда первый раз шла к нему в лабораторию. Нужно было обсудить возможную курсовую про какой-то никому не известный, но для меня самый важный на свете остров в Татарском проливе. Я стояла около двери и долго собиралась с мыслями, оттягивала момент. Но не из-за страха, а из-за внутреннего ощущения, что сейчас произойдет что-то очень-очень важное, что изменит мою жизнь навсегда… Так и случилось. За 8 лет Он стал для меня самым главным человеком на свете, для которого я могу все.. Рядом с которым я могу все! Он учит меня науке География, но для меня это наука Жизни.

Мне сложно сказать, сколько нужно написать томов, чтобы я могла рассказать, все о Нем, о нас, о том, как мы вместе работаем. Есть чувство, которое не требует вербальной формы. Приведу лишь один момент из процесса моего обучения.

«3 февраля 2010 г.

Бывают моменты, когда ты понимаешь, что заблудился. Это всегда неожиданно. Тебе кажется, что ты шел правильной дорогой, шел долго и быстро, думал о чем-то своем, т.к. был уверен в том, что идешь правильно. Но вдруг ты споткнулся, оглянулся вокруг и понял, что не можешь определить, где ты. И не понятно, что делать дальше. Идти назад – уже очень далеко, да и ты столько всего сделал для того, чтобы оказаться здесь. Направо, налево – а куда?! Конечно, можно. Но там бесчисленное количество таких же дорожек, как та, по которой ты пришел. Как выбрать ту, по которой идти тебе? Не понятно. И …. страшно. Остается только вперед, но теперь-то ты не знаешь, что там….И ты стоишь не месте и ждешь… Чего? Ждешь собственного решения. Решения идти дальше. На его принятие у кого-то уходят доли секунды, пока сигнал бежит от клеточек мозга до мышц ног, чтобы сделать шаг. У кого-то - месяцы, годы, а у кого-то и вся жизнь…

И вот в один из таких дней я пришла к Нему, чтобы показать то, что у меня не получалось и услышать от Него, что у меня действительно не получается. А услышала совсем другое…

Он назвал это Философия Мышления, хотя, по-моему, это Философия Жизни. Для меня теперь - это Философия Жизни. Гениальный человек.

- Каждый человек задумывается о смысле жизни. Но если собрать все эти смыслы и проанализировать, получится, что они чаще всего сводились к двум вещам – выжить самому и оставить после себя потомство.

- Потомство… неужели жизнь сводится к тому, чтобы нарожать детей, потом они выросли и сделали то же самое?

- Потомство легко заменить словом Наследство. А что такое наследство? Это всегда что-то очень дорогое и ценное, что остается, когда человек уходит. Как думаешь, есть ли что-то ценнее человеческой жизни?

- Не знаю…. Это должно быть, что-то более вечное что ли…

- Да. Это знание… Давай я тебе немного расскажу, что это такое. Я думал об этом всю жизнь и постоянно учу тебя этому, только на практике. Давай теперь расскажу немного теории.

Первый шаг к получению Знания – это знакомство. В твоей жизни появляется что-то новое. И в этом новом тебе что-то интересно, а что-то пока нет. Интересно тебе то, что, либо ты очень хорошо знаешь и безошибочно определяешь, либо то, чего ты никогда не видел. И это всегда чудо! Получение любого знания устроено следующим образом. Сначала появляется ощущение. Если хочешь – интуиция. А что такое интуиция? Сейчас принято говорить – эзотерика, потусторонние силы, гадалки и т.д. На самом деле, это просто знание, которое мы получаем не через глаза и уши, а каким-то другим способом. Это те же знаки, как буквы на листе бумаги или звуки нашей речи. Просто люди не всегда умеют их интерпретировать, они обычно говорят – я так чувствую, у меня предчувствие. Это нематериально, поэтому люди не верят или называют это эзотерикой. Эти знаки есть на самом деле, и каждый из нас воспринимает их. Интуиция – это канал получения знаний. И нужно обязательно в него верить. А что такое вера? Вот представь. У тебя есть любимый мальчик. Но он уехал далеко и ты не знаешь, когда он вернется. Тебе грустно, ты постоянно думаешь о нем, но постепенно, с каждым днем, ты думаешь все меньше и меньше. Есть ли он рядом с тобой? Нет. А где-то далеко? Да. А почему? Откуда ты знаешь это? Я верю в это. Вооот. Видишь. Вера – это тоже знание. Вера – это то знание, на котором держится вся твоя жизнь. Есть то, во что ты веришь. А если ты не веришь – значит, этого нет. И так про все. В твоей жизни. Хочешь, чтобы что-то было – просто поверь в это. Это не сложно. И ты это умеешь. Почему, думаешь, я все тебе это говорю, мог уже давно отправить тебя домой рисовать карты или смотреть телевизор. А я сижу с тобой уже четвертый час и говорю тебе все это? Да, просто я в тебя верю. А если я верю – значит, это есть на самом деле. И будет, потому что я буду верить в тебя и дальше… Ну так вот, про Знание. От интуиции мы переходим к восприятию. Оно у всех разное. Одно слово каждый человек воспринимает по-своему. Это своеобразное наказание людей. Помнишь историю про разделение языков? Мы научились говорить на разных языках, а непонимание остается. Это очень важный момент. Непонимание. Пока оно есть, дальше ничего не получится, не будет движения вперед. Вот, например, у нас с тобой. Я тебе что-то рассказываю, ты случаешь, а потом говоришь – не понимаю. Вот с этого момента и начинается понимание. Ты осознала что-то из того, поэтому поняла, что не понимаешь. Процесс запущен. Ты спрашиваешь, я объясняю еще раз. В этот момент рождается новое знание. Наше с тобой знание. Оно такое же твое, как и мое. И это очень важно. Каждый раз после нашей встречи, ты уходишь, осознав себя, поняв что-то. Я тоже осознаю себя, т.к. говорю тебе что-то новое, или по-новому. И чем откровеннее, честнее, чем мы больше открыты друг другу, тем глубже и быстрее все происходит. Тем интереснее. Происходит процесс созидания, создания, рождения, если хочешь. Видишь… Что ты там говорила про детей? Из непонимания, преодолеть которое тебе в какой-то момент показалось невозможно, мы с тобой создали новое знание. Это наше достояние, наше наследство, наше потомство. Оно бесценно. И оно наше, на двоих. Помнишь диалектику. Движение – это взаимодействие. А взаимодействие – это такой процесс, в котором производятся и воспроизводятся все элементы системы и связи между ними. Понимание – это движение вперед. Так давай мы с тобой договоримся, что будем жить долго и у нас будет с тобой множество встреч. Встреч с неведомым. А ведь каждая наша встреча, каждый раз, когда ты приходишь ко мне, мы с тобой вместе движемся вперед. И сделать мы это можем только вместе. Понимание – это самое важное. Научиться этому несложно. Важно не скрыть этот момент – я не понимаю. Если пропустишь, постесняешься спросить, не обратишь внимания – не поймешь никогда. Спросишь – станешь богаче и обогатишь другого человека. Но должен сказать, что можно научиться понимать человека только тогда, когда он раскрывает тебе логику своего мышления, не ленится объяснить и увидеть в глазах такие же искорки, какие вижу я сейчас в твоих. Прошу тебя, никогда не отказывай людям в объяснении, а себе в возможности спросить. Так ты накапливаешь свое наследство и обогащаешь других. А любое непонимание – оно от незнания. Если один раз поймешь, больше никогда не ошибешься. Ну а дальше опыт. Много раз повторенное правило. В какой-то момент ты увидишь, что начинаешь узнавать объекты на основе тех знаний и того опыта, который у тебя уже есть. Тебе уже не нужно будет их анализировать, ты будешь их видеть, чувствовать. И круг замкнется. Но из той же диалектики мы знаем, что развитие – это не круг, а восходящая спираль, по которой мы поднимаемся выше и выше.

- Хочешь, скажу тебе пафосно и грубо про то, чем ты занимаешься. Про твои острова. Эти знания очень нужны науке, которая сейчас никому не нужна. Ты выбрала путь, по которому в науке еще никто не ходил. Думаешь, ты сможешь справиться с ним сама? Конечно, нет. Думаешь, я могу с ним справиться? Нет. А я профессор, большой ученый, доктор и академик. Я не смогу решить эту задачку. Просто потому, что я никогда не занимался этой проблемой. А проблема тут есть. Но я бы никогда и не увидел ее, если бы не ты. Знаешь, что нужно, чтобы то, что ты делаешь было востребовано людьми? Нужно заниматься прикладными вещами. Я тебя туда звал. В простой и надежный путь. На Сихоте-Алинь. А ты мне что сказала? Ты сказала, а я хочу на острова. А если хочешь… Чему я тебя научил прежде всего, когда ты пришла ко мне. Помнишь?

- Конечно. Вы сказали, если нельзя, но очень хочется, то можно.

- Хочешь этим заниматься? Выбрала свой путь? Иди! Тебе будет очень трудно. Если бы я был помоложе, я бы вмиг собрал здесь группу людей, которым бы страсть как хотелось изучать острова. А захотелось потому, что я бы так им это рассказал, что они бы и сами не заметили, как поверили мне. Ты мне сейчас веришь? А почему?

- Потому, что вы меня ни разу не обманывали.

- Да. А еще потому, что я очень вдохновенно тебе все это рассказываю. Рассказываю долго. Специально. Меня даже зовут Говорилыч. Да, Говорилыч. Но теперь-то ты знаешь, почему мне это так нравится… А рассказываю я так вдохновенно потому, что это моя жизнь. Я этим сейчас живу. Так вот. Мы бы все собрались вместе и сделали страну лучше, науку шире, острова ближе. Я так и делал всю жизнь. Вокруг меня всегда было много людей, потому что я хотел, чтобы они поняли. Вот и тебе, чтобы сделать твою науку нужной, надо рассказывать о ней, нужно делать ее понятной. Так и с любым другим знанием. Наука – это возможность брать, создавать знание и отдавать его. А отдавать – это такое счастье. А если в какой-то момент споткнешься, остановишься и не знаешь, куда идти дальше? Не беда. Постарайся научиться понимать. Мир, себя, людей, которые тебе по пути встречаются. Ведь они не просто так появляются. Мы не знаем, что дальше, но, чем больше мы умеем, тем больше у нас возможностей. Научиться можно всему. Для это только нужно сказать первую фразу – я не понимаю, объясните….»

АННА БУЛОЧНИКОВА, выпускница 2008 года, аспирантка Ю.Г.СИМОНОВА

ПОЧЕМУ Я РАБОТАЮ НА НАУЧНОЙ СТАНЦИИ

В этом году исполняется 8 лет, как я работаю на Красновидовской учебно-научной станции геофака МГУ. И в последние месяцы мне хочется рассказать о том, зачем я это делаю, и как это.

С самого начала работы здесь мне все говорили о том, что Красновидово – это болото. Что, конечно, можно здесь перекантоваться, но нужно держать курс на то, чтобы в будущем получить должность на кафедре. Забавно, что об этом говорили не только коллеги в Москве, но даже здесь, на станции! Сама я при этом никогда так не думала. Я была привязана к станции все эти годы, и с каждым годом мои чувства трансформируются и становятся все глубже. Я люблю шумные и немного хаотичные недели практик, когда ты общаешься со студентами, видишь, как они начинают лучше понимать какие-то вещи, учатся лучше писать научные отчеты. Видишь, как с каждым годом они становятся все свободнее от стереотипов, и это дает мне веру в будущее. Нравится мне и это ощущение «после окончания практик», когда становится тихо, и ты переключаешься с учебной работы на научную. Зима, весна, лето, осень – каждый сезон здесь хорош по-своему, в каждый сезон мы работаем в полях, в лаборатории, пишем отчеты, разбираем архивы, и встречаем чудные закаты над водохранилищем.

У станции богатая история: Красновидово было местом проведения практики географов 1 курса, потом после заполнения водохранилища здесь создали Лабораторию по изучению водохранилищ, и все до сих пор вспоминают те светлые десятилетия, когда здесь работали коллеги с разных кафедр, было защищено несколько десятков кандидатских и не одна докторская. Лаборатория была местом комплексных исследований, ведь лимнология – наука изначально биологическая, но подход был в том, чтобы увязать биоту с абиотическими факторами, физическими и химическими процессами.

В последние десятилетия здесь все не так радужно, как хотелось бы. Лаборатория стала учебно-научной станцией (этот факт, в целом, не имеет никакой окраски), но число сотрудников стабильно уменьшалось. Я надеюсь, что мы уже стали менять эту ситуацию, потому что сейчас нас здесь уже трое «молодых ученых», и я надеюсь, что в дальнейшем станет еще лучше. Точнее так: я не надеюсь – мы очень стараемся над тем, чтобы это стало реальностью. Признаться, меня немного уязвляет, когда говорят о том, что вот в те светлые десятилетия была наука, а сейчас… На мой взгляд это совсем не так. Мы очень много работаем для того, чтобы сделать наши наблюдения все более комплексными и систематичными, потому что мировой опыт показывает, что это основа. Уже 4 года мы охватили мониторингом реки Можайского водосбора, два года систематично делаем наблюдения за всей абиотической составляющей водоема, а в этом году удалось дополнить мониторинг и биотической составляющей. Это не привязано к проектам, это скелет работы здесь, каковым он когда-то был, и давно не был. Наверное, если взглянуть со стороны, то все это может показаться ничтожным: плюс один-два новых анализа каждый год, и вот мы только-только достигли перечня того, что делали в великом 1984-м – последнем пике комплексной научной работы станции.

То, к чему я стремлюсь сейчас – это включить наше водохранилище в международные сети лимнологического или экологического мониторинга. Россия все еще Terra Incognita в этом плане, концепция открытых данных в условиях нищеты мониторинговых служб остается практически невозможной, ну а главная и основная на мой взгляд причина – это изоляция российского научного сообщества. Я знаю, что не смогу изменить систему, но как говорится step by step, little by little, и песчинкой, двигающей процесс в этом направлении, я стать очень хочу. Ну и главное, что заставляет мое сердечко биться чаще – когда я чувствую, что любимый Можай становится точкой на карте мира, о которой знают мои коллеги из других стран, и мой любимый Можай является одной из песчинок, по которым мы оцениваем последствия уже произошедших и еще грядущих климатических изменений, антропогенного загрязнения, и многого другого. В эти моменты я свечусь изнутри.

Научная станция – это место, где всегда будет не хватать людей. Работа здесь включает в себя абсолютно все: нас здесь так мало, что ты просто не можешь сказать: я ученый, поэтому я полы мыть не буду. Или не буду убирать палую листву. Или мыть окна. А со временем приходит желание и сделать свою среду обитания лучше, теперь, когда я захожу в нашу основную рабочую лабораторию, то каждый раз ощущаю радость, а не удрученность от медленного разрушения. Мне кажется, что чтобы работать здесь, нужно действительно любить это место. Иначе сложно что-то создавать и вкладывать сюда деньги и душу.

Конечно, удручает тот факт, что в последние годы поддержка базы от факультета исчезла полностью. Сложно смириться с тем фактом, что туалетную бумагу, бытовую химию и бензин для проведения практик должны покупать те, кто эти практики проводит (как и обустраивать общежития для студентов). И это если не брать в расчет тот факт, что мы тут работаем в течение всего года. По данным прошлого года Красновидовская УНБ получала около 32 тысяч рублей финансирования от факультета в ГОД (это самый низкий показатель из всех станций геофака МГУ), всё это включало оплату счетов за вывоз мусора, телефон и интернет. Точка. Счета за свет нам оплачивает ректорат, счетов за воду и отопление мы не получаем благодаря соседству с Домом отдыха МГУ, при котором функционирует котельная.

Поэтому сейчас таким важным вкладом в жизнь станции стало волонтерство. Вот уже три года в апреле и мае мы готовим станцию к периоду практики при помощи наших любимых волонтеров. Пока я могу их пересчитать по пальцам одной руки, но вы не представляете, СКОЛЬКО могут сделать пятеро волонтеров за несколько дней. Мне кажется, что в нашей стране до сих пор господствует дух «субботников» - вот этой обязаловки, от которой так воротило в школе (расширьте на ваш собственный опыт). Поэтому мы до сих пор не находим такого значительного отклика, и наши волонтеры – волонтеры «по любви». Это наши чудесные выпускники, которые работают 5 дней в неделю, а в субботу утром приезжают сюда, чтобы вымыть пару десятков окон, помочь в создании электронных каталогов и архивов. Это наши чудесные студенты, аспиранты и коллеги по кафедре и из других институтов, которые не только работают здесь, но и каждый год вносят посильный вклад. Это, наконец, вообще не знакомые со станцией люди, которые существенно помогли нам в краудфандинговом приобретении мотора для одного из катеров. Мы всем вам очень благодарны, и очень вас ценим и любим!

Мне хочется верить, что у научных станций полевых факультетов МГУ есть будущее. Что на смену сберегшим эти места до сегодняшнего дня коллегам придут новые люди, которые будут любить свои станции так же, как я люблю Красновидово.

https://vk.com/@otamiblack-pochemu-ya-rabotau-na-nauchnoi-s…

Оксана Ерина

Так выглядит Красновидовская станция сегодня со стороны бокового входа.

Так вы видите здание Красновидовской станции, когда входите на ее территорию.

Многие отдыхающие не знают, что это станция МГУ, и считают это «заброшенным зданием,

в котором живет какой-то старик».

На Красновидовской учебно-научной базе географического ф-та МГУ.

Субботник на Красновидовской учебно-научной базе географического ф-та МГУ.

У РОССИЙСКОЙ СБОРНОЙ «ЗОЛОТО» И ДВА «СЕРЕБРА» НА ХVI ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ ПО ГЕОГРАФИИ (iGeo-2019)!

В Гонконге завершилась Шестнадцатая международная олимпиада школьников по географии (iGeo-2019), проводимая под эгидой Международного географического союза. Россию представляли москвичи ЛАДА АНТОНОВА, КАТАРИНА МЕЧНИКОВА, АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВ и МИХАИЛ БАЛАБАН из Саратова.

Руководили сборной в Гонконге ведущий научный сотрудник ПАВЕЛ КИРИЛЛОВ и старший научный сотрудник НИКИТА МОЗГУНОВ (оба – географический факультет МГУ). Подготовка членов сборной России к Международной олимпиаде (её традиционно поддерживает Русское географическое общество) проводилась в Тверской области под руководством членов Центральной предметно-методической комиссии Министерства просвещения ДМИТРИЯ БОГАЧЁВА (председатель ЦПМК) и аспирантки геофака АННЫ РОМАШИНОЙ. Тематическая подготовка участников проходила при участии сотрудников географического факультета МГУ.

Состязания состояли из трёх туров (теоретического, практического и мультимедиатеста), которые выполнялись на английском языке.

Вопросы теоретического тура были в основном посвящены физико-географическим темам: проблемам агрогеографии и изменения климата, землетрясений, проблемам глобализации, морских течений, загрязнения вод и др.

Практический тур объединил задачи по сбору информации и картографированию (картирование функций, особенностей застройки, транспортных связей небольшого городка Сайкун), а также предполагал оценку перспектив развития этого поселения.

Мультимедиатест включал 40 разнообразных географических вопросов с использованием фотографий, карт, аудио- и видеоматериала из разных сфер географии.

Участники сборной во всех турах показали хорошие результаты.

Соревнования происходили в сложных погодных условиях, сильная жара на несколько дней сменилась тайфуном, программа олимпиады несколько раз менялась, но в целом российские школьники достойно справились с заданиями. По итогам олимпиады ЛАДА АНТОНОВА завоевала золотую медаль, КАТАРИНА МЕЧНИКОВА и МИХАИЛ БАЛАБАН - серебряные.

Лада Антонова, Андрей Яковлев и Михаил Балабан уже зачислены на географический факультет Московского университета.

Информация с сайтов ГФ МГУ и РГО.

Поздравляем всех с нашим общим праздником!

И пусть снова в этот день в разных точках Земного шара прозвучит традиционный географический тост, который с годами становится всё длиннее:

За тех, кто в поле, в море, на гидрометпостах, в горах, на вахте, на гауптвахте, под землей, под водой, в космосе, у школьной доски, за границей, за компьютерами, за библиотечными и бухгалтерскими столами!

За ГЕОГРАФОВ, которые ВЕЗДЕ!!!

За тех, кто не с нами, но в наших сердцах!

Да здравствуют География, Геофак и Географы всех поколений!!! Ура!

Видео "ДЕНЬ ГЕОГРАФА - 2001". ДК МГУ, 18 декабря 2001 года.

Выступления выпускников юбилейных курсов: 1961, 1966, 1971, 1976, 1981 и 1991 гг. Спектакль выпускников 1981 года "СКАЗ ПРО ВОРОБЬЁВЫ ГОРЫ И ПРО КАРТОГРАФА ЕГОРА" (автор Андрей Беркут). Выступление второкурсников и команды КВН геофака.

Съёмка ОЛЬГИ ИВАНОВОЙ (выпускницы кафедры геодезии и картографии 1985 г.).

P.S. Автор песни "Фиолетовое небо", которую поют выпускники-1971, - географ ЮРИЙ ЧЕРКАСОВ (выпускник кафедры гидрологии суши 1967 г.).

выпускница кафедры геоморфологии 1975 года,

кандидат географических наук,

старший научный сотрудник Лаборатории математического моделирования и обработки геоморфологических данных кафедры геоморфологии и палеогеографии.

Похороны состоятся в понедельник, 8 июля, в 11:00 по адресу: ул. Цюрупы, д. 3, стр. 1, морг больницы № 31.

Отпевание в 11:30, после - поминки.

ПОМОЧЬ МАТЕРИАЛЬНО можно переводом на карту Натальи Юрьевны Симоновой - младшей дочери Юрия Гавриловича.

Сбербанк, карта привязана к номеру телефона 89859266726.

Татьяна Юрьевна Симонова

Юрий Гаврилович и Татьяна Симоновы

Российская сборная завоевала четыре медали на VI Международной балтийской олимпиаде школьников по географии, проходившей с 24 по 28 июня 2019 года в Калининграде.

Золотой медали удостоена КАТАРИНА МЕЧНИКОВА, серебряной – ЛАДА АНТОНОВА (обе – Москва), бронзовые медали были вручены МИХАИЛУ БАЛАБАНУ (Саратовская область) и ДМИТРИЮ ФОМИНУ (Москва).

Сборная команда была составлена из победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников, по регламенту все задания выполнялись на английском языке.

Руководили сборной России председатель Центральной предметно-методической комиссии по географии Министерства просвещения ДМИТРИЙ БОГАЧЁВ и аспирантка географического факультета, инженер кафедры экономической и социальной географии России АННА РОМАШИНА.

Россия впервые принимала Балтийскую олимпиаду, её проведение стало возможным благодаря поддержке Русского географического общества. Организационно-техническую поддержку олимпиады осуществляла компания «Навител» (директор по картографии – выпускник географического факультета МГУ ПАВЕЛ ПЛАТОНОВ).

Работой международного жюри и оргкомитета олимпиады руководили в.н.с. географического факультета МГУ П.Л. КИРИЛЛОВ, заместитель декана, с.н.с. географического факультета Н.А. МОЗГУНОВ и профессор Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Г.М. ФЁДОРОВА. Также в международном жюри, наряду с представителями всех шести стран-участниц, работали выпускники и студенты кафедры экономической и социальной географии России ЕГОР ШЕВЧУК, АРТУР ПЕТРОСЯН, АЛЕКСАНДР ГЕРАСИМОВ, МИХАИЛ МАКСИМЕНКО, ещё недавно успешно представлявшие нашу страну на международных олимпиадах школьников и хорошо знакомые с форматом проведения подобных состязаний.

Существенный вклад в разработку заданий внесли МАРИНА КОЗЫРЕВА (кафедра физической географии и ландшафтоведения) и первокурсники АЛЕН КОСПАНОВ, ОЛЬГА БОГДАНОВА, ВЯЧЕСЛАВ БОГОЛЮБСКИЙ. Все они удостоены благодарностей БФУ имени Иммануила Канта, принимавшего олимпиаду.

В ходе олимпиады участники выполняли задания теоретического, двух практических туров и мультимедийного теста.

Задания теоретического тура были посвящены сравнению динамики развития крупных городских агломераций, загрязнению атмосферного воздуха, географии почв и сельского хозяйства, этническим конфликтам, геоморфологии морских берегов.

Первый практический тур потребовал от участников кропотливой работы над составлением карт и был посвящен сравнительному анализу географических особенностей размещения крупных спортивных объектов в пределах городов (на примере старого и нового стадионов Калининграда).

В ходе второго практического тура, проводившегося в курортном Светлогорске, школьники картировали и оценивали сезонность туристско-рекреационной инфраструктуры, анализировали интенсивность склоновых и береговых процессов.

В последний день участники олимпиады ответили на 40 разнообразных вопросов мультимедийной географической викторины.

После завершения соревнований для участников олимпиады были организованы учебные экскурсии на Куршскую косу и в музей Мирового океана.

Текст и фото: П.Л. Кириллов, в.н.с. каф. экономической и социальной географии России

Информация с сайта ГФ МГУ.

Российская сборная

Российская сборная

Во время выполнения заданий практического тура.

Во время выполнения заданий практического тура.

Родителям будущих географов!

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ГЕОГРАФИЯ (продолжение предыдущего поста за 29.06.2019 - https://www.facebook.com/Geograd/posts/2280924281945260?__tn__=K-R).

Статья СТУДЕНТА географического факультета МГУ (имя автора неизвестно).

Приступим к изучению географического факультета МГУ!

Сегодня я поведаю вам о том, кем вы сможете стать, поступив на географический факультет.

Всего на факультете 5 направлений подготовки: «география» (включает в себя 7 кафедр), «картография и геоинформатика» (1 кафедра), «гидрометеорология»

(3 кафедры), «экология и природопользование» (4 кафедры) и «туризм» (1 кафедра).

Начнем с важного замечания: на 1 курсе, какое бы направление вы ни выбрали, вы окажетесь в одной из 8 смешанных групп и будете изучать одни и те же предметы –

геоморфологию с основами геологии, метеорологию с основами климатологии, социально-экономическую географию, экологию с основами биогеографии, почвоведение и т.д. Каждый из вас, кроме экономико-географов, сможет реализовать себя в огромном множестве предметов, включая общие вроде химии, информатики, русского языка и математики.

Одно из больных мест факультета – курс высшей математики (уже на протяжении пятидесяти с лишним лет преподаваемый А.К. Рыбниковым), который дается не каждому даже на последней пересдаче. Те, кто не справляются, к сожалению, покидают наш факультет.

Не совсем понятна суть курса русского языка, на котором повествуют либо о совершенно очевидных вещах, либо о сложных филологических теориях.

Химия в последние два года лишилась практических занятий, поэтому теперь географы вместо проведения опытов решают задачи и уравнения из общей химии. Курс получается маленький, неполный и не такой интересный, как раньше.

Лекции по информатике довольно тяжело воспринимаются теми, кто в информатике со школы не особо разбирается (а таких много), хотя курс, несомненно, полезный, особенно в условиях современной информатизации нашего общества.

Уже с первого курса вам придется привыкать к образовательным стандартам МГУ – теоретическим дисциплинам, редко даже упоминающим свое прикладное значение (и это не минус, это факт: любому первоклассному специалисту прежде, чем применять свои знания на практике, нужно изучить теорию своего вопроса), хотя, безусловно, есть исключения из правила.

Обучение на 1 курсе заканчивается общегеографической практикой в Сатино по всем предметам учебного профиля – два месяца в калужской деревне в домиках на 4-6 человек.

Не так далеко от цивилизации, но и не очень близко к ней. Замечательная природа вокруг, получение новых практических знаний и умений, общение с единомышленниками и друзьями – вот ради чего стоит поехать. Минусы ситуативные, к ним быстро привыкаешь, хотя находятся люди, которые с этим мириться ну никак не хотят.

Например:

- на базе не так много мест, где ловит интернет (лично у меня ловил даже в домике, у некоторых не ловил нигде);

- может быть отключена подача горячей воды, но это поправимо (горячая вода в принципе есть только в душе, умываться придется холодной);

- электричества в домиках нет, но розетки есть в камеральном корпусе, и телефон всегда можно зарядить там или в штабе (небольшом домике, где сидят дежурные);

- цивилизованного туалета здесь, естественно, тоже нет, но и к этому привыкаешь.

БОльшая часть географов искренне любит Сатино. Конечно, вам может не повезти с бригадой, соседями по домику, или вы просто не любите природу, тогда ваше пребывание на практике будет мрачным. Однако это удивительный опыт, багаж знаний, проверка самого себя на умение работать в любой (даже самой безответственной) команде, шанс попробовать действительно натуральные ягоды (клубника, земляника, черника, голубика и т.д.), покататься на лодках по реке, сделать первый в жизни серьезный прогноз погоды, выкопать двухметровый шурф для описания почвенного разреза и увидеть в действии функционирование особой экономической зоны и заводов на ее территории.

Еще не передумали идти в географы? Если нет, читайте материал про наши кафедры!

P.S. Статья со страницы ВЫШЕ СРЕДНЕГО. О ведущих вузах из первых уст. - https://vk.com/vysobraz. Там вы найдёте мнение этого студента о каждой кафедре (не рискую публиковать их здесь).

Лекционная аудитория 2109. Здесь практически живут первокурсники.

А.К. Рыбников (объясняет тройки векторов).

Учебно-научная база ГФ МГУ в Сатино.

Учебно-научная база ГФ МГУ в Сатино.

Учебно-научная база ГФ МГУ в Сатино.

Учебно-научная база ГФ МГУ в Сатино.

Учебно-научная база ГФ МГУ в Сатино.

Штабной домик.

Учебно-научная база ГФ МГУ в Сатино.

Практика по топографии.

Учебно-научная база ГФ МГУ в Сатино.

Праздник Ивана Купалы.

Родителям будущих географов!

Кто такие географы и чем они занимаются? Что изучают и где работают после окончания университета? Ответы на ряд вопросов о географии как науке вы сможете найти в следующей статье СТУДЕНТА географического факультета МГУ (имя автора неизвестно).

КТО ТАКОЙ ГЕОГРАФ?

Географ – это в первую очередь управленец… природой, обществом и его жизнедеятельностью (экономикой, политикой, духовностью и социальной сферой): он может управлять предприятием, регионом, государством. Это удивительно эрудированный специалист. И все же, наверное, каждый географ впадет в ступор, если ему задать вопрос, где он будет работать.

Вы уже, конечно, подумали, что географам негде работать? Это совершенно не так. Просто географы – очень широкие специалисты. Сама по себе география – наука многогранная, в ней себя может найти каждый. Именно с этого, на мой взгляд, нужно начинать преподавать географию в школе – показать детям, что быть географом легко (если хорошенько постараться), интересно и полезно.

Из-за широты тем, которыми можно заниматься, и многообразия смежных с географией наук далеко не каждому географу легко определиться, с чем связать свою жизнь. К тому же, многие студенты и даже преподаватели, и научные сотрудники могут поменять тему, которой они занимаются, в любой момент. И это не будет чем-то удивительным – скорее, будет восприниматься как стремление человека к саморазвитию.

Вы сейчас, верно, полагаете, что я заговариваю вам зубы, а географам просто работать негде. И вообще, они все ездят в свои экспедиции, живут в палатках и едят червяков (ну, конечно, потратить все деньги на билет на Камчатку – после этого только и остается, что есть всяких букашек).

Вы будете отчасти правы, но каждый географ, как я уже написал выше, выбирает свой путь сам. Я могу работать где угодно:

1. в Газпроме или Роснефти, если я занимаюсь изучением нефтегазовой отрасли;

2. на заводе Уралкалий (г. Березники, Пермский край) по производству калийных удобрений, если я занимаюсь химической промышленностью и конкретно интересуюсь удобрениями;

3. в международной консалтинговой компании Ernst&Young, если я мечтаю заниматься разработкой крупных (или не очень) инвестиционных проектов, консультировать различные организации по экономическим и финансовым вопросам;

4. в Большом Арктическом заповеднике, если я занимаюсь изучением белых медведей, их поведения и повадок;

5. в метеослужбе аэропорта Домодедово, потому что я изучал синоптику в университете и могу спрогнозировать осадки за несколько дней до их выпадения. Ведь все, кто учился на географическом факультете МГУ знают, что пока технологии не позволяют прогнозировать погодные условия лучше, чем на три дня; вероятность успеха недельного прогноза уже 50%, дальше – меньше.

И поверьте, перечислять возможности можно до бесконечности, ведь место работы зависит именно от твоего внутреннего потенциала и альма-матер (уж поверьте, три заветных буквы – МГУ – это уже большой шаг в сторону получения места работы).

Пусть эта статья послужит небольшим ликбезом для тех, кто не представляет, кто такой географ, что такое география и вообще не понимает, зачем всё это нужно. Соглашусь, что в том формате, в котором этого требует от нас школа, география довольно бесполезный предмет, разве что расширяющий наши общие познания о мире и эрудицию. Ее заветная роль – в решении реальных жизненных ситуаций в экономике, политике, экологической безопасности и прочих сферах деятельности общества. Но, возможно, школьнику важнее сначала узнать, что такое Земля и как она вообще устроена, а не бросаться решать реальные экономические проблемы российских регионов?

Статья со страницы ВЫШЕ СРЕДНЕГО. О ведущих вузах из первых уст. - https://vk.com/vysobraz

.

Когда задумаешься, кто такой географ...

- « первая

- ‹ предыдущая

- …

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- …

- следующая ›

- последняя »