вход |

|

|

26:11:2023

В 1953 году в дипломах выпускников впервые в качестве специальности было гордо записано "океанолог"! 25 ноября 2023 года кафедра океанологии ГФ МГУ отпраздновала своё 70-летие. К этому юбилею был снят фильм с интервью действующих преподавателей кафедры. Сомневались ли они при выборе профессии? Какими были их первые практики? И в чем сила кафедры?

Смотрите полные интервью на сайте кафедры и в группе ВК по мере выхода!

В плейлисте "Кафедре 70 лет: интервью преподавателей"

свернуть

04:11:2023

Кафедре океанологии географического факультета МГУ - 70 лет!

Поздравляем всех выпускников-океанологов с юбилеем родной кафедры!

Приглашаем выпускников на празднование юбилея, которое состоится в субботу 25 ноября в 14:00 в Институте океанологии им. П.П. Ширшова по адресу: Москва, Нахимовский проспект, 36.

В программе - торжественная часть, поздравления, фуршет.

Для участия в праздничных мероприятиях необходимо зарегистрироваться, заполнив анкету - https://forms.yandex.ru/u/653178e1068ff00f4d2c0379/. Окончание регистрации 17 ноября.

После заполнения анкеты вам придет инструкция для оплаты участия в размере 2000 р.

Если у вас нет возможности присутствовать очно, но есть желание передать кафедре теплые слова, вы можете отправить нам короткое поздравление на почту ocean-msu70@yandex.ru в текстовом или видео-формате, также можете отправить красивое фото с рейсов и практик.

Юбилей проводится в рамках подготовки к 270-летию Московского университета.

Возникающие вопросы можно задать:

Сергею Мухаметову puffin@bk.ru, или в watsapp +79265017225;

Станиславу Мысленкову stasocean@gmail.com;

Алисе Медведевой в телеграм https://t.me/AlissMed;

Александре Рыбалко https://t.me/aleksandra_ryb.

свернуть

31:10:2023

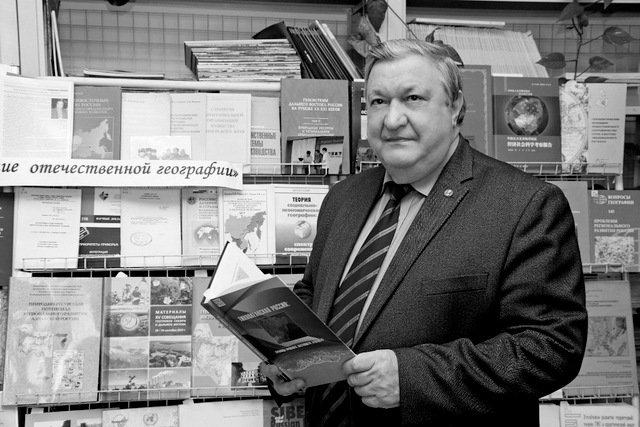

Российская географическая наука понесла тяжелую утрату. Ушел из жизни заслуженный географ Российской Федерации, академик РАН, Вице-президент Русского географического общества ПЁТР БАКЛАНОВ. Ученый с мировым именем, признанный специалист в области территориальной организации хозяйства и рационального природопользования, устойчивого развития регионов и регионального управления, теоретических проблем географии и геополитики, он внес большой вклад в создание и развитие отечественной научной школы экономической географии.

Петр Яковлевич Бакланов родился 5 июля 1946 года в селе Георгиевка Федоровского района Башкирской АССР. В 1971 году окончил географический, а в 1972 году — экономический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. В науке прошел путь от младшего научного сотрудника до директора Тихоокеанского института географии ДВО РАН. Под его руководством подготовлено множество докторских и кандидатских диссертаций. Он автор и соавтор более 20 монографий и около 400 научных публикаций, многие из которых опубликованы за рубежом.

Заслуги Петра Бакланова отмечены премией правительства Российской Федерации, орденом Почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями «За трудовое отличие», «За строительство Байкало-Амурской магистрали», «300 лет Российскому флоту», золотой медалью Русского географического общества имени П. П. Семёнова-Тян-Шанского и другими наградами.

Петр Яковлевич Бакланов был выдающимся ученым и прекрасным человеком. Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах коллег, учеников и друзей. Русское географическое общество выражает глубокие соболезнования родным и близким.

Некролог с сайта РГО - https://rgo.ru/activity/redaction/news/10-36/

Отделение наук о Земле РАН понесло тяжелую потерю. Ушел из жизни академик РАН Петр Яковлевич Бакланов – крупный советский и российский ученый, специалист в области экономической географии и замечательный человек. Выражаем глубокие соболезнования Дальневосточному отделению РАН, сотрудникам ТИГ ДВО РАН, родным и близким Петра Яковлевича Бакланова.

Петр Яковлевич – ученый с мировым именем. Он был достойным продолжателем отечественной научной школы экономической географии МГУ им. М.В. Ломоносова и основателем Дальневосточной научной школы социально-экономической географии. Он внес колоссальный вклад в развитие экономической географии Дальнего Востока. Его многолетние исследования процессов размещения и территориальной организации хозяйства в сочетании с комплексной оценкой природных ресурсов и особенностей природопользования получили высокое признание в научных кругах нашей страны и за рубежом.

Многие годы он был директором и научным руководителем Тихоокеанского института географии ДВО РАН – крупнейшего географического учреждения на Дальнем Востоке России. Преподавал в Дальневосточном Федеральном Университете и был наставником молодых географов. Активно участвовал в научно-общественной жизни: - вице-президент Русского географического общества, член многих научных комитетов и комиссий и редколлегий крупных научных журналов, Заслуженный географ Российской Федерации, почетный профессор Института географии и агроэкологии Академии наук КНР.

В 2022 г. П.Я. Бакланов был избран заместителем академика-секретаря Отделения наук о Земле РАН.

Родина и коллеги высоко оценили заслуги Петра Яковлевича. Он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом Почета, лауреат премии Правительства Российской Федерации в области образования и награжден Грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации 2010 года. Его успехи в географии отмечены золотой медалью Русского географического общества им. П.П. Семенова.

Петр Яковлевич был удивительно скромным и душевным человеком. Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах тех, кто знал Петра Яковлевича, работал с ним, его многочисленных учеников и друзей.

Выражаем глубокие соболезнования Дальневосточному отделению РАН, сотрудникам ТИГ ДВО РАН, родным и близким Петра Яковлевича Бакланова.

Информация с сайта ГФ МГУ - https://www.geogr.msu.ru/news/ne-stalo-p-ya-baklanova/

Петр Яковлевич Бакланов. Фото: Тихоокеанский институт географии ДВО РАН

свернуть

25:10:2023

Академику СЕРГЕЮ АНАТОЛЬЕВИЧУ ДОБРОЛЮБОВУ - 65 лет!

Сергей Анатольевич Добролюбов родился 24 октября 1958 года в Москве.

В 1980 году окончил с отличием географический факультет МГУ по специальности «океанология», далее весь творческий и трудовой путь здесь же, на географическом факультете: в 1980-1983 гг. — в аспирантуре, с 1983 года на кафедре океанологии — инженер, младший научный сотрудник, научный сотрудник, в 1988-1994 гг. — старший преподаватель-начальник курса, в 1994-1996 гг. — доцент, с 1996 г. — профессор, с 1999 года — заместитель декана по научной работе, с 2006 года — заведующий кафедрой океанологии. С 2015 года — и.о., с 2016 года — декан географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.

Член-корреспондент РАН c 2006 года, академик РАН c 2022 года — Отделение наук о Земле.

Академик С.А. Добролюбов — один из ведущих ученых-географов России, известный специалист в области гидрометеорологии и океанографии. Его научные интересы: океанское звено глобального энергетического и гидрологического циклов, глобальная циркуляция вод океанов, меридиональный перенос тепла и пресной составляющей в океане, теория водных масс океана, пресноводный баланс, течения, гидрология морей, морская турбулентность, физические свойства морской воды, современные изменения климатической системы, гидрометеорологическое образование.

Главные научные достижения С.А. Добролюбова связаны с выяснением роли океана в долгопериодных колебаниях климата. Им впервые количественно описано океанское звено глобального гидрологического цикла, установлены причины формирования «межокеанского конвейера», оценена долгопериодная изменчивость меридиональной циркуляции в Атлантике и скорость распространения климатического сигнала в глубинных слоях океана, объяснена смена режимов интенсивности переноса тепла океаном, исследована межгодовая изменчивость характеристик промежуточных и глубинных вод океанов, разработана методика оценки опасных природных явлений в прибрежных зонах России.

Участник более чем 10 океанских экспедиций в Атлантическом океане по международным программам WOCE («Глобальный эксперимент по циркуляции океана») и CLIVAR («Изменения климата»), был ответственным исполнителем нескольких международных грантов по исследованию роли Северной Атлантики и Арктики в колебаниях климата.

В 1983 году защитил кандидатскую диссертацию «Антарктические промежуточные воды в Мировом океане», в 1996 году защитил докторскую диссертацию «Роль водных масс Мирового океана в глобальном пресноводном балансе и переносе тепла», профессор с 1998 года.

Под руководством С.А. Добролюбова выполнены комплексные проекты по изучению изменений природной среды, гидрологического цикла, взаимодействия океана и атмосферы, природных рисков для регионов России, мегагранты Правительства РФ, гранты РФФИ, РНФ и Русского Географического общества. С.А. Добролюбов — ответственный исполнитель от МГУ ряда международных проектов по исследованию влияния Северной Атлантики на колебания климата и оценке природных рисков в прибрежной зоне.

Им осуществляется руководство Учебно-методическим советом по географии, ведется активная деятельность на посту заместителя председателя Федерального учебно-методического объединения «Науки о Земле». Участвовал в разработке Госстандартов по гидрометеорологии и океанологии для всех уровней высшего профессионального образования. Член Национального комитета Международного научного совета по изучению Мирового океана (SCOR) — руководитель секции и зам. председателя ряда экспертных советов, член Национального океанографического комитета России.

В Московском университете читает курсы лекций: «Гидрология» (раздел «Гидрология морей»), «Океанология» (разделы «Морская турбулентность», «Климат океана и водные массы»), «Современные проблемы гидрометеорологии», «Международные программы исследования океана», «Современные изменения климатической системы».

С.А. Добролюбов 16 лет был заместителем декана по научной работе и 8 лет — декан Факультета. География как наука развивается в Московском университете более 200 лет. Географический факультет был учрежден в 1938 году и сегодня это крупнейший в мире педагогический, научный и студенческий коллектив географов. В структуре факультета 15 кафедр и 8 научно-исследовательских лабораторий, 5 учебно-научных баз, 28 кафедральных лабораторий, отделения в филиалах МГУ в Севастополе и Астане (Казахстанский филиал МГУ).

Цель С.А. Добролюбова как декана — обеспечение лидирующих позиций Факультета в сфере географического, эколого-географического, гидрометеорологического, картографического, туристского образования, укрепление роли географической науки в нашей стране и в мире.

Научных сотрудников на Факультете в два раза больше, чем преподавателей (подобных факультетов среди естественных — только два: химический и биологический). С.А. Добролюбов координирует научную работу более 800 сотрудников, среди которых около 80 докторов наук и 250 кандидатов наук. Среди исследователей коллектива Факультета два академика РАН и три члена-корреспондента РАН, Заслуженные деятели науки РФ, лауреаты Государственных премий СССР и РФ, премии Правительства РФ, Ломоносовской премии МГУ за научную работу и педагогическую деятельность, Анучинской премии и др. Он неоднократно возглавлял комплексные работы, включающие океанологическую тематику (проекты Каспийской экологической программы, ФЦП «Мировой океан», гранты Русского географического общества и т. д.).

На Факультете работают четыре Совета по защите докторских и кандидатских диссертаций. Здесь действуют Межуниверситетский аэрокосмический центр, Межвузовский научно-координационный совет при МГУ по проблеме эрозионных, русловых и устьевых процессов, Международные высшие гидрологические курсы ЮНЕСКО, Совет молодых ученых.

Факультет — педагогическое учреждение, здесь обучаются свыше 900 студентов и 140 аспирантов, кадры бакалавров и магистров готовятся по пяти основным направлениям: «География», «Гидрометеорология», «Картография и геоинформатика», «Экология и природопользование», «Туризм». К преподаванию на факультете привлекаются ведущие ученые РАН, развивается электронная образовательная среда. При этом важнейшую роль в подготовке географов играют полевые практики, они занимают более четверти общего объема учебного плана.

Значительно возросла физико-математическая и геоинформационная подготовка студентов. Введен в эксплуатацию Геопортал МГУ — геоинформационный комплекс, включающий аппаратную часть, программы для приема и обработки космоснимков, а также пополняемые базы данных на основе получаемых изображений — это обеспечило уникальную возможность доступа к космическим снимкам Земли, которые широко используются в учебном процессе.

Очень важно будущее трудоустройство студентов — для них эффективно участвовать в исследованиях по грантам. РНФ и другие фонды выдвигают как обязательное условие выполнение научных работ в так называемых совместных лабораториях, в которых, скажем, 60% — сотрудники одного коллектива, а остальные — приглашенные из других организаций. Хорошо работает создание так называемых базовых кафедр, например, Институт океанологии РАН объявил базовыми две кафедры Факультета — океанологии, и метеорологии и климатологии. Совместная магистерская программа организуется с Гидрометцентром, институтами РАН, НИВЦ МГУ, физическим, механико-математическим факультетами и факультетом ВМиК. Для Факультета важно при выпуске получить специалистов, которые разбираются в природных процессах и умеют географические наблюдения претворять в математические модели.

Совершенствуются существующие и создаются новые программы дополнительного образования. Уже более 60 лет работает Школа юных географов для учащихся от 9 класса и старше.

Коллектив Факультета под руководством С.А. Добролюбова формирует уникальную площадку для постоянного общения и взаимодействия студентов, сотрудников, выпускников факультета, всего профессионального сообщества.

17 лет С.А. Добролюбов заведует кафедрой океанологии географического факультета МГУ — одной из старейших кафедр данного профиля в России. Кафедра — крупнейший научно-исследовательский и учебный центр в подготовке специалистов — океанологов в области гидрологии и гидрохимии морей и океанов. Кафедра поддерживает тесные научные связи с многими мореведческими организациями России и ближнего зарубежья, среди которых Институт океанологии имени П.П. Ширшова РАН, Государственный океанографический институт им. Н.Н. Зубова, Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии, Морской Гидрофизический институт, Тихоокеанский океанологический институт.

С.А. Добролюбов подготовил четырех кандидатов наук.

Опубликовал около 250 научных и учебно-методических работ, в том числе около 30 монографий и учебников, автор учебников и учебных пособий, включенных в серию «Классический университетский учебник». Учебник «Гидрология» (соавтор В.Н. Михайлов) вошел в серию «Классический университетский учебник» и выдержал 4 издания.

Специалистам известны его труды, написанные индивидуально или в соавторстве: «Рост штормовой активности в Карском море с 1979 по 2019 г. по данным моделирования. Доклады Российской академии наук», «Transport of Deep and Bottom Waters through the Mid-Atlantic Ridge in the Vema Fracture Zone. Doklady Earth Sciences», «Океанология. Физические свойства морской воды», «Towards an advanced observation system for the marine Arctic in the framework of the Pan-Eurasian Experiment (PEEX)», «Волновой климат Каспийского моря по данным моделирования», «Decadal changes in the thermohaline circulation of the North Atlantic. Deep-Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography», «Основы термодинамики морской воды», «Freshwater transport in the North Atlantic ocean: intercomparison of balance and direct estimates», «Глобальная циркуляция вод океанов», «Северная Атлантика и её влияние на климат Европы», «Роль водных масс Мирового океана в глобальном гидрологическом и энергетическом циклах», «Физическая океанография», «География, общество, окружающая среда» (в 7 т.), «Мировой океан. Т. 2. Физика, химия и биология океана. Осадкообразование в океане и взаимодействие геосфер Земли», «Физическая география материков и океанов. В 2-х т.», «Великие русские экспедиции. Русские географы в Латинской Америке: хроника путешествий XIX — первой половины XX в.», «Российская Арктика в XXI в.: природные условия и риски освоения», «Экологическое сопровождение морских нефтегазовых проектов», «Роль водных масс Мирового океана в глобальном пресноводном балансе и переносе тепла», и др.

Главный редактор журнала «Вестник Московского университета. Серия 5, География», зам. главного редактора журнала «Geography, Environment, Sustainability», член редсоветов и редколлегий журналов «Океанология». «Метеорология и гидрология», «Проблемы Арктики и Антарктики», «Морской гидрофизический журнал».

Действительный член Российской Академии естественных наук.

Заместитель академика-секретаря Отделения наук о Земле РАН, член Научного совета РАН по изучению Арктики и Антарктики.

Член Ученого Совета МГУ, председатель специализированного диссертационного совета по гидрометеорологии на географическом факультете МГУ, возглавляет Ученый Совет географического факультета, член диссертационного совета по специальности «Океанология» в Институте океанологии РАН.

Заместитель Председателя Экспертного Совета по наукам о Земле РФФИ, председатель секции наук о Земле Совета по грантам Президента для молодых ученых, член Национального океанографического комитета России, член Межведомственной комиссии по морскому наследию Морской коллегии при Правительстве РФ.

Член президиума Русского географического общества, председатель Экспертного Совета Русского географического общества.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II и I степени.

Лауреат премии Президента РФ для поддержки исследований молодых учёных-докторов наук (1996-98).

Информация с сайта РАН - https://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=950ca7c6-3c5c-48d6-a4cc-264cc60e90b3

Поздравляем нашего декана!

свернуть

24:10:2023

ИТОГИ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ-2023

А.И. ПРАСОЛОВА, к.г.н., доцент, зам. декана по учебной работе, Л.Б. ИСАЧЕНКОВА, к.г.н., ст. преп. кафедры геохимии ландшафтов и географии почв, ответственный секретарь приемной комиссии, Ф.Д. ЮРОВ, ст. преп. кафедры криолитологии и гляциологии, зам. отв. секретаря приемной комиссии

В 2023 г. приемная комиссия географического факультета вновь, как и годом ранее, открыла свои двери для абитуриентов. Прием заявлений велся

не только в ставшем уже привычным в «ковидные» годы дистанционном формате, но и очно, в аудитории 1920. Дистанционная подача документов

велась на университетском портале Webanketa.msu, а также через портал «Госуслуги». В обработке заявлений, помощи пришедшим заполнять их очно и приеме оригиналов аттестатов и дипломов были задействованы 20 аспирантов и сотрудников всех 15 кафедр факультета.

Четыре экзамена в бакалавриат (география вместо ЕГЭ, дополнительное вступительное испытание (ДВИ) по географии и резервные дни), четыре экзамена в магистратуру (вступительные экзамены по географии и теории и практике туризма), собеседования с иностранными абитуриентами, апелляции и показы работ также проводились в дистанционном формате, что потребовало привлечения более 100 преподавателей, сотрудников и аспирантов факультета.

Традиционно приемную комиссию возглавляли декан географического факультета академик РАН С.А. Добролюбов, зам. декана факультета по учебной работе доцент А.И. Прасолова. Методической и экзаменационной комиссиями руководили доценты кафедры экономической и социальной географии России Д.В. Богачев и М.А. Казьмин.

Прием в бакалавриат и магистратуру в этом году был предусмотрен на два потока: укрупненная группа направлений подготовки «Науки о Земле» (УГНП «Науки о Земле»), которая включала географию, картографию и геоинформатику, гидрометеорологию, экологию и природопользование, а также отдельное направление «Туризм».

Абитуриенты могли подавать заявления на пять направлений в рамках одного вуза. Зачисление в этом году проводилось в одну волну. Однако в 2023 г. не обошлось без нововведений. Впервые была внедрена СИСТЕМА ПРИОРИТЕТОВ: абитуриенты подавали документы не на конкретный факультет внутри вуза, а в вуз в целом, и выбирали, какое направление подготовки для них является первым по приоритету, вторым и т.д. В дальнейшем происходило автоматическое «движение» оригиналов: в случае непоступления по первому приоритету к моменту окончания приема оригиналов абитуриент переходил на факультет со вторым приоритетом и так далее.

Первый год работы этой системы показал ряд проблем, основная из которых — непонимание абитуриентами механизма проставления приоритетов. Зачастую абитуриенты просто не обращали внимания на приоритет либо проставляли его необдуманно. Результатом стали ситуации, когда абитуриенты были вынуждены писать заявления о полном отказе от участия в конкурсе на другие факультеты, чтобы поступить на желаемое направление с более низким приоритетом. Однако следует отметить, что основная часть поступивших в бакалавриат и магистратуру выбрали первым приоритетом именно географический факультет; подобная мотивированность не может не радовать.

БАКАЛАВРИАТ

Прием документов у абитуриентов, поступающих в бакалавриат, проводился с 20 июня по 10 июля (до 25 июля — у поступающих без вступительных испытаний). 29 июля состоялось зачисление абитуриентов, поступавших по олимпиадам и квотам. На этом этапе было зачислено 37 человек: 32 «олимпиадника», 2 человека по специальной квоте, 1 человек по особой квоте и 2 человека по целевым квотам. Таким образом, к моменту зачисления абитуриентов по общему конкурсу 4 августа оставались свободными 110 из 147 бюджетных мест, предусмотренных планом приема 2023 г.

Дополнительный прием (на договорную форму обучения) проходил с 10 по 30 августа. Экзамены проходили 22-23 июля и 30 августа.

Всего в 2023 г. на географический факультет было подано 386 заявлений, что несколько больше, чем в 2022 г. (344 абитуриента). Проходной балл на УГНП «Науки о Земле» в этом году составил 292, что делает этот год фактически идентичным предыдущему (290).

Как и в последние несколько лет, проходной балл рассчитывался с учетом трех результатов ЕГЭ и оценки, полученной на дополнительном вступительном испытании (ДВИ) по географии.

Однако в этом году изменился перечень принимаемых ЕГЭ: к обязательным экзаменам по русскому языку и географии добавился экзамен по выбору (профильная математика, биология, информатика или иностранный язык). Кроме того, дополнительные баллы начислялись за значок ГТО (2 балла), итоговое школьное сочинение (2 балла) и аттестат с отличием (6 баллов).

В 2023 г. средний балл ЕГЭ поступивших сопоставим с результатом 2022 г. и составляет среди зачисленных в общем конкурсе: 88 — русский язык, 84 — география, 72 — профильная математика, 75 — информатика, 82 — иностранный язык, 76 — биология. Средний балл ДВИ по географии — 79. Средний балл по 4 экзаменам среди поступивших по общему конкурсу абитуриентов составил 330,2.

Среди зачисленных без вступительных испытаний 18 человек являются призерами и победителями Всероссийской олимпиады школьников по географии, 1 — Всероссийской олимпиады по экологии (эта олимпиада принималась на наш факультет впервые), 7 — олимпиады школьников СПбГУ, 4 — олимпиады «Ломоносов», 1 — многопредметной олимпиады «Юные таланты», 1 — Московской олимпиады школьников. Еще 9 абитуриентов — призеров и победителей олимпиад второго уровня (Герценовская олимпиада, «Покори Воробьевы горы» и олимпиада «Высшая проба») — получили 100 баллов за ДВИ.

Зачисленные абитуриенты представляют 40 регионов нашей страны и Республику Казахстан. Наибольшее количество поступивших

традиционно представляют Москву и Московскую область, также заметное представительство в рядах первого курса имеют Санкт-Петербург Краснодарский край, Республики Удмуртия и Башкортостан, Ростовская и Свердловская области.

Гендерный состав 1 курса бакалавриата в 2023 г.: на бюджетные места в этом году поступили 75 девушек и 72 юноши.

МАГИСТРАТУРА

Прием документов у поступающих в магистратуру проводился с 20 июня по 20 июля. Экзамены проводились 26 июня, 26 и 27 июля.

Число поданных заявлений за последние 3 года продолжает неуклонно расти: в 2021 г. было подано 224 заявления, в 2022 — 274 заявления, а в 2023 — уже 283. Согласно плану приема в этом году на бюджетную форму обучения было зачислено 137 абитуриентов: 125 — на УГНП «Науки о Земле», 12 — на направление «Туризм».

Поступающие в магистратуру в общем конкурсе сдавали экзамен по географии (на УГНП «Науки о Земле», а также по теории и практике туризма (на направление «Туризм»).

Значительная часть абитуриентов поступила благодаря участию в универсиаде: победители и призеры универсиады получали 100 баллов за экзамен по географии и теории и практике туризма. Всего по результатам универсиады на географический факультет были зачислены 88 человек.

Средний балл за экзамен по географии составил 92,4, по теории и практике туризма — 76,8. Проходные баллы на УГНП «Науки о Земле» и «Туризм» остались практически неизменными с прошлого года и составили 46 и 57 соответственно.

Зачисленные в магистратуру абитуриенты представляют 41 регион России, Республику Беларусь (1 человек) и Республику Казахстан (2 человека). Как и в случае с бакалавриатом, наибольшее число поступивших абитуриентов представляют Москву и Московскую область, но весьма заметно также «присутствие» Башкортостана, Краснодарского края и Санкт-Петербурга. А вот в гендерном отношении ситуация в магистратуре несколько отличается: отмечается незначительный «перекос» в сторону юношей, которые заняли 71 из 137 бюджетных мест.

Достаточно интересной представляется картина распределения зачисленных в магистратуру по месту получения предыдущего образования. Так, на УГНП «Науки о Земле» 106 человек окончили бакалавриат в МГУ (подавляющая часть получала образование на географическом факультете, но есть также выпускники Казахстанского филиала и даже социологического факультета) и лишь 16 — в других вузах. А вот на направлении «Туризм» распределение выпускников бакалавриата между МГУ и другими вузами составляет «50 на 50» (по 6 человек в каждой категории).

«ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА»

Начиная с прошлого года, приемная комиссия географического факультета активно применяет современные методы коммуникации с абитуриентами. Информацию о порядке поступления и новости абитуриенты бакалавриата и магистратуры узнавали не только на «традиционных» сайтах факультета и центральной приемной комиссии МГУ, но и в группе в ВК и телеграммканале приемной комиссии факультета.

Кроме того, за время приема документов было проведено 2 стрима, в рамках которых зам. декана по учебной работе А.И. Прасолова и ответственный секретарь приемной комиссии Л.Б. Исаченкова рассказали об особенностях обучения на факультете, процедур приема документов, проведения ДВИ, а также ответили на вопросы абитуриентов. Проведение стримов, а также общение с абитуриентами и их родителями в чатах в телеграмме и ВКонтакте уже второй год подряд показывает положительный результат с точки зрения информирования поступающих на факультет о текущих событиях и о процедуре поступления в целом.

Огромное спасибо всем сотрудникам, аспирантам и студентам географического факультета, которые участвовали в приемной кампании 2023 г. От всей души поздравляем наших первокурсников, поступивших в бакалавриат и магистратуру, желаем им интересного пути в географии, а также найти верных и преданных друзей!

Статья из газеты «GeograpH» № 3(62) 2023 - http://www.geogr.msu.ru/about/geograph/Geo_62.pdf

Руководство приемной комиссии географического факультета МГУ: декан - академик РАН С.А. Добролюбов, зам. декана по учебной работе - А.И. Прасолова, ответственный секретарь - Л.Б. Исаченкова. Фотография 2022 года.

свернуть

17:10:2023

Интервью Н.С. КАСИМОВА, президента географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, первого вице-президента Русского географического общества, доктора географических наук, профессора, заслуженного географа Российской Федерации, академика РАН:

ГЛОБАЛЬНЫЕ КАТАСТРОФЫ НАМ НЕ ГРОЗЯТ

Что изучают географы в век, когда всё на Земле уже открыто? Как большие города и промышленные гиганты воздействуют на реки? Что будет, если спустить водохранилище, и можно ли на обнажившихся землях заниматься сельским хозяйством? Откуда свинец в Севастопольской бухте и куда периодически уходит Каспий?

Об этом и многом другом главному редактору «Аргументов недели» Андрею УГЛАНОВУ рассказывает академик РАН Николай КАСИМОВ.

Google географу не помощник?

– Николай Сергеевич, чем сейчас занимается география как наука? Ведь есть уже такие инструменты, как, например, бесплатная программа Google Earth, то есть «Гугл-Земля». Открыв её, можно в подробностях рассмотреть любую точку земного шара, включая дно океана и «закоулки» в Антарктиде. Не осталось визуальных тайн и мест, которые ещё можно открыть.

– Это хороший вопрос. И на него есть хороший ответ. На поверхности Земли открыто многое, почти всё. Но география – это наука о пространственных явлениях. И для неё осталось большое поле работы. Это не просто объекты на поверхности планеты, которые когда-то открывались великими путешественниками. Это процессы и явления, происходящие в географической оболочке Земли в разных масштабах измерения от глобального до локального.

– Какова сфера деятельности географии?

– Это географическая оболочка Земли, ландшафтная сфера. Наша работа связана с изучением того, чего мы раньше не знали, с применением самых новейших методов исследования, ранее нам недоступных. География сегодня – это целый цикл более специальных наук. Первое очевидное разделение – на физическую и социально-экономическую географию. Физическая география, в свою очередь, делится на массу научных направлений, по сути, самостоятельных наук – геоморфология, палеогеография, мерзлотоведение, гляциология, география почв, биогеография, большой пласт гидрометеорологических наук, океанология и масса других. Я, например, занимаюсь геохимией ландшафтов и географией почв. Так называется моя кафедра в университете, которой я заведую уже 36 лет.

– Есть разница в том, чем занималась география 30–40 лет назад, и сегодняшним днём?

– Это проще всего показать на собственном примере. Раньше, изучая вещество – почву, пыль, растения и т.п., – мы действовали следующим образом. Берёшь образец, растираешь его и несёшь в лабораторию, где его изучают и определяют до 50 различных химических элементов в его составе размером до 100–150 микрон. Но если говорить об экологических проблемах, которыми мы много занимаемся в очень большом объёме, то основное загрязнение сосредоточено в микромире. То есть в размере частиц менее 10 микрон. И если мы не будем исследовать частицы такой размерности в атмосфере, почвах, дорожной пыли, то не будем иметь знаний о состоянии среды и её загрязнении.

– То есть гугл-карты вам не помощник?

– Смотря для каких специальностей. Там, где речь идёт о рельефе, о понимании того, что и как распределено по поверхности планеты, специалисты пользуются спутниковыми данными, но желательно более адекватными, чем общедоступные гугл-карты, полученными с тех космических аппаратов, которые более приспособлены для конкретной науки.

Водная система России

– Россия – страна не только гигантских, но и малых рек. Они, как капилляры, пронизывают всё тело России, питая её и наполняя жизнью. Если посмотреть с точки зрения химической географии, что происходит с этими капиллярами?

– Последние десятилетия очень много приходится заниматься водой. Я могу сказать, что она до сих пор недоизмерена. Чаще всего её оценивают как раствор. Тогда как вода состоит из собственно воды и твёрдых взвешенных частиц, которые в ней находятся. Химические элементы при этом периодически переходят из растворённого состояния во взвешенное и наоборот. В паводок, когда воды много, с водосборов идёт больше взвеси, а летом многие элементы переходят в растворённые формы. Поэтому первое, что нужно делать, – это правильно мерить. Кроме того, имеется масса химических соединений, в которых находятся те или иные элементы – карбонаты, сульфаты и т.п. Что касается малых рек, то это, конечно, начало всего, начало начал, откуда берут свой путь потоки, несущие воды как в моря и океаны, так и в озёра и другие замкнутые водные объекты. Поэтому так важно их состояние.

Большую реку загрязнить очень трудно, слишком много в ней воды, слишком большое будет разбавление, чтобы загрязнение радикально сказалось на её чистоте. А вот малую реку загрязнить очень просто. По многочисленным данным, полученным нами по Монголии, по сибирским рекам, по Волжскому бассейну, с точки зрения химических элементов даже после прохождения больших городов состав воды в крупных реках меняется незначительно. А вот если на небольшой речке стоит какой-нибудь кожевенный завод или металлургическое предприятие, то она становится ужасно грязной и, впадая в ту же Волгу, начинает загрязнять даже её. Возникает шлейф или хвост. Но в итоге и он разбавляется нормальной водой. Поэтому, по международным данным, большинство больших рек мира находятся в приемлемом состоянии. Чего нельзя сказать о реках малых.

– Кроме больших и малых рек есть ещё и водохранилища. В этом году исчезло Каховское водохранилище, обнажилось дно. Как это повлияет на местности в тех краях?

– В 80-х годах прошлого века, когда поднималось экологическое движение, остро ставился вопрос, касающийся каскада волжских водохранилищ. Они заливают огромные территории, в том числе с плодородной почвой, где можно заниматься сельским хозяйством. Были предложения – а давайте всё это спустим! Я не буду говорить про гидроэнергетику, дававшую стране огромное количество дешёвой чистой энергии. Об этом предлагающие спустить водохранилища, наверное, не читали. Но и без ГЭС такие «специалисты» забывали про важные вещи. Мы изучали эти водохранилища и пришли к выводу, что накопившиеся за долгие годы донные осадки достаточно сильно загрязнены. И если спустить воду, то обнажится не плодородная почва, которая там когда-то была, а этот самый грязный осадок. И развивать сельское хозяйство на этом донном осадке не слишком удачная идея. Ещё много лет назад изучались осадки Оки в тех краях с целью выяснить, годятся ли они как удобрения. И они оказались для этого слишком грязными. Как дела обстоят с осадками Каховского водохранилища, я не знаю, но вряд ли иначе.

– А с точки геоморфологии, то есть влияния внешних факторов на формирование ландшафта, этот регион претерпит изменения?

– Долина Днепра на макроуровне никуда не делась и не денется. А вот на микроуровне возможно всякое. Но это ещё никто не изучал.

Чем южнее, тем грязнее

– На наших глазах происходят стремительные климатические изменения в Арктике и других важных регионах планеты. Сейчас туда устремились взгляды всех геополитических игроков. Льды уходят, отступают, освобождаются пространство и пути. С другой стороны, испокон веков самым удобным местом для проживания человека было Средиземноморье. Но в наше время там постоянно происходят какие-то катаклизмы, включая потопы в Ливии и Турции, невыносимую жару летом и холода зимой. Какие ещё нас ждут изменения?

– Это изучает другая наука, климатология. Но потепление идёт, климат меняется. Происходит разбалансировка многих процессов, привычные явления начинают доходить до непривычных значений, до максимумов. Но всё это нужно изучать с применением больших баз данных и долговременных рядов наблюдений. То, что происходит одномоментно в короткий промежуток времени, не даёт достаточно информации для глубоких выводов. Самое главное – это данные. Если ты не измеряешь, то не сравниваешь. А если не сравниваешь, то ничего не знаешь. Приведу пример. Кажется, в 2005 году меня пригласили на одну научно-популярную передачу, где речь шла об аномальной жаре во Франции. Мне задали вопрос по этому поводу, и я рассказал про большой антициклон, так называемый «Азорский максимум». Он задержался дольше положенного и блокировал поступление в Европу океанического воздуха. В результате чего и случился этот катаклизм. Но передача с моим интервью в эфир не вышла.

– Почему?

– А такое простое объяснение никому не интересно, все ждут сенсаций и катастроф. Помните апрель 1986 года, когда радиоактивное облако из Чернобыля должно было накрыть Москву? Что её спасло?

– И что же?

– Такой же антициклон, который не пустил сюда воздушные потоки с запада. Зато они ушли в сторону Скандинавии, оставив свой след. Необходимо изучать атмосферную циркуляцию, чтобы каждый день понимать, куда движется воздух и как это отражается на нашей жизни. Существование уже ставших обычными траекторных моделей движения воздушных масс на разных высотах позволяет нам, на земле, понимать, что куда движется, куда что уходит и откуда приходит. Например, изучая здесь, в Москве, аэрозоли в атмосфере, в том числе один из компонентов под названием «чёрный углерод», или, по-простому, сажа, в прошлом году, когда были рязанские пожары, мы увидели, что потоки этого чёрного углерода со стороны пожаров превысили уровень его обычного содержания на несколько дней. Его было больше, чем от 5-6 миллионов машин и многочисленных промышленных предприятий в Московском регионе. То есть пожары загрязняли воздух сильнее, чем миллионы двигателей внутреннего сгорания. На Ямале мы ловили чёрный углерод от красноярских и якутских пожаров. Это работа очень междисциплинарная. Мы, занимаясь химическими замерами в атмосфере или почве, не можем обойтись без данных метеорологической науки и соответствующего моделирования.

– В РОССИИ 1060 городов, больших и малых. Одним из самых загрязнённых был Нижний Тагил, потому что в нём много предприятий, сильно влияющих на экологию. Как у нас в целом обстоит дело с загрязнением природы промышленными предприятиями?

– В мире существует индекс, в котором соединяется несколько показателей – количество частиц размером 10 и 2, 5 микрона, содержание в атмосфере азота и серы. Некоторые другие показатели. Есть данные по 8 тысячам точек, где проводятся замеры. Всемирная организация здравоохранения градуирует его по цвету – от зелёного, где всё чисто, до тёмно-фиолетового, где очень грязно. Данные обновляются каждые три часа по всему миру, и мы можем отслеживать это в Интернете. Ещё лет 15 назад Москва была, по замерам, «впереди России всей». В Москве имелось порядка 10-15 станций, которые проводили замеры, и можно было мониторить ситуацию каждые три часа. Но проблема заключалась в том, что больше нигде в стране этого не было. Сейчас ситуация улучшилась. Но всё равно на карте России пока ещё слишком мало таких точек. Если посмотреть на эту карту, то Россия выглядит как Африка или Латинская Америка.

А что в Крыму?

– Слушая ваши лекции, я узнал удивительную вещь. Севастополь и Южный берег Крыма вообще, оказывается, сильно подвержены пылевому воздействию. Плюс в Севастопольской бухте обнаружены следы свинца. Откуда это?

– В нашей науке существует закон, который называется «Закон Вернадского». Вернадский говорил о глобальном рассеянии, или, его словами, «всюдности» элементов. То есть все элементы есть везде. Нет такой точки земной поверхности, где бы полностью отсутствовал какой-либо элемент. Их определение в окружающей среде зависит только от наших технологических возможностей. Поэтому и свинец есть абсолютно везде. Как и уран, торий, золото и любые редкоземельные металлы. Вопрос в количестве. Есть нормальное количество, присущее данной территории и в целом миру. Среднее значение, например, свинца – 16 миллиграмм на один килограмм, или 10 в минус четвёртой степени процента. Для человека такое количество – норма. Он родился в среде, содержащей такое количество свинца, и полностью адаптирован к таким условиям жизни. То же касается и других элементов. Проблемы могут начаться, если содержание чего-либо превысит предельно допустимую концентрацию – ПДК.

– А какова ПДК свинца?

– Это дискуссионный вопрос. Кто-то спросит – а если содержание свинца составит 30 миллиграмм на килограмм, это много или ещё нет? Я, как геохимик, говорю – это всё ерунда. В этой точке замера его 30, на холме будет втрое меньше, в долине в четыре раза больше. Как замерить его везде? Чтобы говорить о загрязнении территории, в точке замера его должно быть больше в разы! Тогда можно судить об общем аномальном загрязнении, а не о локальном превышении в какой-то одной точке. Если вы сделаете замер прямо у трубы металлургического комбината, то получите очень большие превышения ПДК – в сотни и даже в тысячи раз. В трёхстах метрах они будут намного меньше. А в километре, да ещё против ветра превышения может не оказаться вообще. Если вы не живёте и не работаете прямо возле источника загрязнения, то серьёзные превышения ПДК химических элементов у вас происходят очень нечасто. По другим показателям, таким, как, например, органические соединения, вроде выхлопов двигателей внутреннего сгорания, ситуация хуже. Но эта проблема характерна для всех крупных городов мира. Особенно это характерно для старых европейских городов. Данные по Лондону я, например, показываю своим студентам с чувством геохимического патриотизма. Он хорошо изучен, и пробы его почвы просто потрясают. К примеру, очень много кадмия.

– Откуда он там?

– Камины! Они дымят в Лондоне сотни лет! Когда-то весь Лондон отапливался исключительно углём и круглый год был окутан чёрным угольным дымом. Лондонский смог вошёл в легенды. Москва в списке грязных городов мира где-то глубоко внизу.

– Поговорим о Каспии. Я там часто бывал в детстве. Дом, куда я приезжал, находился в километре от моря. Хозяин, которому тогда было почти 80 лет, сокрушался, рассказывая, что много лет назад строил дом на самом берегу! В чём причина таких катаклизмов?

– В 90-х годах мы плотно занимались этой проблемой. Географический факультет подготовил большой доклад правительству. Уровень Каспия понижался до 1977–1978 года. Потом начал повышаться. Отступление воды было достаточно серьёзным, но такие в истории Каспия уже случались.

– С чем это связано?

– Были разные точки зрения. Некоторые учёные предполагали, что это происходит под влиянием тектонических процессов. Но было доказано, что уровень Каспия существенно зависит от климатических колебаний и величины водного стока Волги, которая приносит в него основную массу воды. Мы изучали эти процессы с разных сторон, участие принимали и геоморфологи, и гидрологи, и многие другие. Мы изучали прибрежную зону. Так называемую зону подтопления.

Ещё советское правительство всерьёз озаботилось падением уровня Каспия и решило перекрыть источник испарения воды – залив Кара-Богаз-Гол. Но с 1977 года уровень Каспия начал повышаться, а Кара-Богаз-Гол перекрыли в 1983 году. Никто не слушал, что этого делать не надо. Что колебания Каспия были всегда и всегда будут. Сейчас его уровень вернулся практически в привычное состояние. А дельта Волги – вообще наш любимый объект на протяжении уже 30 лет.

Россия – это вам не Люксембург!

– Навсегда ли ушла эпоха Великих географических открытий, когда открывались новые острова и даже материки? Или тайн на планете и загадочных неизвестных территорий не осталось вовсе?

– Сейчас география занята тем, что привлекает для изучения приповерхностного мира методы других наук. Мы не физики, не химики, не биологи, но инструменты этих наук позволяют нам более глубоко изучать наши объекты и явления. Я всю жизнь занимаюсь геохимией. Это наука, которая применяет в геологии методы химии. Чем больше применяется методов, чем более они продвинуты, тем лучше результаты и глубже знания о предмете изучения. Объекты изучения становятся всё мельче. От размера в сотни микронов в изучении почвы, уже перешли к объектам с размером в один микрон. Атмосферу изучают уже в нанодиапазоне.

Наночастицы очень влияют на состояние здоровья человека. Одно из крайних таких проявлений – силикоз. Это болезнь шахтёров, которые дышат угольной пылью. Мы живём, конечно, не в шахтах, но частицы есть везде, и их количество влияет на наше здоровье. Причём порой выявляются закономерности, которые ещё только предстоит изучить. Например, в США выяснили, что восточные штаты значительно более насыщены различными частицами в атмосфере. А центральные, несмотря на большую запылённость, в этом плане гораздо чище. Так вот распространение такой болезни, как болезнь Альцгеймера, коррелирует с содержанием в атмосфере частиц. Хотя, казалось бы, это генетическая болезнь и связи быть не должно. А она есть! И почему такая связь существует, учёным ещё только предстоит выяснить. Но это уже не наша задача, а медиков.

– Возможно, появится новая наука – географическая медицина.

– Уже есть медицинская география, которая изучает распространение заболеваний и их причины. Существуют даже атласы по этой науке. Заканчивается работа по созданию атласа онкологического риска.

– Сейчас в школе географию изучают с 5‑го по 9‑й класс. Этого достаточно?

– Я считаю, что недостаточно. Тут дело в подходе. Если подходить утилитарно, то большинство школьников в эру ЕГЭ нацеливаются на предметы, которые они будут сдавать. Мне кажется, это неправильный подход. Есть предметы, которые составляют нашу идентичность как принадлежность к роду человеческому. Ты должен владеть русским языком, потому что на нём ты доносишь свои мысли и воспринимаешь чужие. Литературу, потому что ты должен уметь что-то рассказать и понять, что рассказывают тебе. Историю, потому что ты должен знать, что было раньше, чтобы представлять, что будет в будущем. И географию, потому что должен знать, что находится и что происходит в соседней долине.

– Особенно это актуально для России с её огромными территориями.

– Да, конечно! Россия – это не Люксембург.

Аргументы Недели → Интервью → № 40(886), 10 октября 2023, Андрей Угланов, Главный редактор АН - https://argumenti.ru/interview/2023/10/860604

свернуть

11:10:2023

Дорогие выпускники!

Студенты-географы продолжают традиции нашего факультета и приглашают вас на мероприятие в честь Дня географа и юбилея геофака.

В среду 25 октября в 17:00 будет проходить ГеоБеседа в формате чаепития студентов с опытными географами. Студенты и выпускники готовят научно-бытовые доклады, снимают небольшие видеоролики и показывают их на это встрече. Общение проходит в неформальной обстановке за кружечкой чая, приветствуется обмен историями из жизни. Вас и нас ждёт отдых от рутины и просто уютное время в стенах родного факультета.

Заметим, что аудитория проведения встречи будет уточнена позже. Время начала выступления выпускников - 18:00, однако основное мероприятие начинается в 17:00. Будем рады видеть вас к этому времени.

Ждём всех заинтересовавшихся!

Для оформления участия и пропуска в Главное здание МГУ просим заполнить данную Гугл-форму - https://forms.gle/4Z2naM7KkuiqqcbH7

По всем вопросам можно обращаться на почту ulyanaromanova@list.ru, ссылка на группу «Дня географа» в целом: https://vk.com/msugeoday.

От Оргкомитета Дня географа, УЛЬЯНА РОМАНОВА

свернуть

01:10:2023

Родителям будущих географов и учителям географии!

Приглашаем на новый сезон занятий ЛЕКТОРИЯ ЮНОГО ГЕОГРАФА. В этом году наши лекции будут проходить в высотном здании Московского университета, в исторической геофаковской аудитории 2109 имени Н.Н. Баранского, открытой после капитального ремонта.

Лекторий создан на географическом факультете в 2015 году. Ежемесячно наши сотрудники выступают с лекциями, посвященными различным аспектам географии. Мы стараемся сделать так, чтобы это было не только познавательно, но и интересно. Лекторий – прекрасная возможность познакомиться с факультетом и нашими преподавателями, узнать о географии больше, чем изложено в учебниках. Занятия рассчитаны на школьников – учащихся от 7 классов и старше, посещение занятий – БЕСПЛАТНОЕ. За дополнительной информацией обращайтесь: к ОРЛОВОЙ Н.Д., зам.декана по информационной политике географического факультета МГУ: ndorlova@mail.ru

БЛИЖАЙШИЕ ЛЕКЦИИ в Лектории юного географа:

7 октября (суббота) - По традиции сезон открывает лекция Почетного полярника, в.н.с. кафедры геоморфологии и палеогеографии, Ф.А. РОМАНЕНКО «Ни на что не похожая Антарктика».

Место проведения: Главное здание МГУ (Ленинские горы, д.1), ауд. 2109 (21 этаж).

Начало в 16:00.

Мероприятие проводится в смешанном формате (очно + онлайн). Обязательна предварительная РЕГИСТРАЦИЯ на сайте "Университетских суббот".

Подробная информация о месте, времени и условиях посещения, а также регистрация доступны по ссылке - https://events.educom.ru/event/114352.

8 октября (воскресенье) пройдёт лекция в.н.с. кафедры метеорологии и климатологии географического факультета, к.г.н. М.А. ЛОКОЩЕНКО «История метеорологических измерений на разных высотах в атмосфере». Лекция проводится в рамках программы Всероссийского фестиваля NAUKA 0+, ВХОД СВОБОДНЫЙ. Предварительной регистрации не требуется.

Место проведения: Шуваловский корпус МГУ (Ломоносовский проспект, д.27, корп.4), аудитория Д4.

Начало в 14:45.

Подробнее о времени и месте проведения в ссылке - http://www.geogr.msu.ru/admission/lektory/.

______________________________________________________________________________________________________________________

14 октября (суббота) состоится мастер-класс по разбору заданий олимпиады «Ломоносов» по географии, который проведут профессор, д.г.н. С.И. БОЛЫСОВ и доцент, к.г.н. М.А. КАЗЬМИН.

На мастер-классе будут рассмотрены задания олимпиады «Ломоносов» по географии за прошлые годы. Опытные преподаватели, имеющие большой опыт работы с абитуриентами на подготовительных курсах, произведут разбор заданий, объяснят, как решаются задачи. Традиционно мастер-класс проводят два специалиста: физико-географ и эконом-географ. После общего разбора участникам мастер-класса будут предложены задачи для самостоятельного решения. Мастер-класс будет интересен для школьников, планирующих принимать участие в олимпиадах по географии и сдавать дополнительное вступительное испытание по географии.

Место проведения: Главное здание МГУ (Ленинские горы, д.1), ауд. 2109 (21 этаж).

Начало в 16:00

Обратите внимание, это мероприятие проводится только в ОЧНОМ формате. Обязательна предварительная РЕГИСТРАЦИЯ на сайте "Университетских суббот". Подробная информация о месте, времени и условиях посещения, а также регистрация доступны по ссылке - https://events.educom.ru/event/114427

Несколько организационных моментов.

При регистрации на сайте "Университетские субботы" нужно выбрать формат участия (для мероприятий, которые проводятся в смешанном формате). Проход в Главное здание МГУ – строго по предъявлению документа, подтверждающего личность: оригинала свидетельства о рождении или паспорта. При отсутствии документа вас не пропустят.

Вниманию иногородних участников и жителей МО! Проект "Университетские субботы" – это проект Департамента образования г. Москвы, рассчитанный на московских учителей и школьников. Поэтому иногородние участники могут регистрироваться, выбирая категорию «Жители столицы».

Жители МО, которые захотят принять участие в мастер-классе (проводится только в очном формате), пишите на адрес ndorlova@mail.ru.

Ждем вас на наших лекциях!

Вся подробная информация о наших занятиях доступна на официальном сайте географического факультета (ссылка в четвёртом комментарии) - http://www.geogr.msu.ru/admission/lektory/.

Почетный полярник, в.н.с. кафедры геоморфологии и палеогеографии Ф.А. РОМАНЕНКО

В.н.с. кафедры метеорологии и климатологии, к.г.н. М.А. ЛОКОЩЕНКО

Профессор кафедры геоморфологии и палеогеографии, д.г.н. С.И. БОЛЫСОВ

Доцент кафедры экономической и социальной географии России, к.г.н. М.А. КАЗЬМИН

В этом году наши лекции будут проходить в высотном здании Московского университета, в исторической геофаковской аудитории 2109 имени Н.Н. Баранского, открытой после капитального ремонта.

свернуть

30:09:2023

По данным Метеорологической обсерватории МГУ минувший сентябрь оказался третьим в ряду самых жарких и пятым в ряду самых сухих сентябрей за всю историю регулярных метеорологических наблюдений в Москве, начиная с конца 18-го века.

Среднемесячная температура достигла в сентябре нынешнего года 15,5 ºС, более чем на три градуса превысив климатическую норму (12,2 ºС). Рекордно высокое значение этого показателя для сентября составляет 17,0 ºС и было отмечено в далёком 1847 году, следом за ним идут сентябри 1792, 2023 и 1851 гг.

Таким образом, по сведениям ведущего научного сотрудника кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ МИХАИЛА ЛОКОЩЕНКО, сентябрь 2023 г. стал самым жарким за последние 176 лет: столь тёплого начала осени в Первопрестольной не было со времён царствования Николая Первого. Конечно, данные ранних метеорологических наблюдений в эпоху приоконной установки термометров не столь надёжны, как сейчас, однако возможное завышение отмеченных в то время значений не превышает нескольких десятых долей градуса.

Сентябрь 2023 года оказался не только почти рекордно жарким, но и самым сухим в Москве за последние 74 года: в МГУ за весь месяц выпало всего 10,6 мм осадков при климатической норме их количества для сентября 66 мм. Рекордно сухой сентябрь по данным станции ТСХА (ныне – Обсерватория имени Михельсона) был отмечен в 1949 году с количеством осадков за месяц всего 7 мм.

«Причиной столь необычной для сентября погоды в 2023 году стали особенности синоптических условий: почти непрерывное в течение всего месяца нахождение Москвы в центре и на западной периферии антициклонов, отрогов и гребней и связанная с этим тёплая адвекция континентального тропического воздуха из Средней Азии, Ирана и других регионов», – подчеркнул Михаил Локощенко.

Михаил Локощенко – один из признанных экспертов в области погоды и климата Москвы. На протяжении многих лет он работает с данными, полученными в метеообсерватории Московского университета.

Приглашаем вас на лекцию М. Локощенко «История метеорологических измерений на разных высотах в атмосфере», с которой он выступит на Фестивале NAUKA0+ 8 октября.

Подробности - https://festivalnauki.ru/program/istoriya-meteorologicheskikh-izmereniy-na-raznykh-vysotakh-v-atmosfere--230929163347/

Информация с сайта ГФ МГУ.

Автор фото : Алексей Ковальский

свернуть

23:09:2023

Для ИНОГОРОДНИХ школьников, которые хотели бы обучаться в Школе юного географа, действует заочная школа ЮНГ «Мир географии». В заочную школу принимаются школьники 9 классов общеобразовательных школ (обучение 3 года) или 10 классов (обучение 2 года).

Учащиеся слушают лекции и сдают тесты дистанционно, однако, они могут участвовать в полевых однодневных и многодневных практиках очной Школы юных географов.

Информация об условиях поступления на официальном сайте школы ЮНГ - http://mirgeograf.ru/

Занятия в заочной школе для всех курсов начнутся в воскресенье 1 октября 2023 года.

свернуть

- « первая

- ‹ предыдущая

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- …

- следующая ›

- последняя »