вход |

|

|

25:05:2022

23-24 мая 2022 г. в Москве состоялся XIII Международный форум «Экология» – крупная конференция профессионалов-экологов, ученых и общественных деятелей. Он проводится с 2009 г. при поддержке Государственной Думы России, Министерства природных ресурсов и экологии и других профильных министерств и ведомств. В этом году на форуме «Экология» проведены 32 секции, посвященные ключевым вопросам экологической повестки в условиях экономических и внешнеполитических изменений. В качестве приглашенного спикера на секции «Кадры для экологии» выступила зам. декана географического факультета по УМО Н.Н. АЛЕКСЕЕВА (доцент, и.о. зав.кафедрой физической географии мира и геоэкологии ГФ МГУ).

В центре внимания участников были вопросы развития системы высшего образования в области охраны окружающей среды и экологии, разработки профессиональных стандартов, программ профессиональной переподготовки. Модератором дискуссии выступила заведующая лабораторией геоэкологии и устойчивого природопользования МГИМО МИД России Н.Е. Рязанова.

Доклад доцента Н.Н. Алексеевой был посвящен текущим проблемам развития высшего экологического образования и запросам рынка труда, в том числе говорилось о необходимости разработки Отраслевой рамки квалификаций (квалификационных требований) для экологов, отражающей структуру рынка труда и лучший международный опыт. Среди затронутых ею вопросов – проблемы проведения независимой оценки квалификации выпускников вузов, одновременного получения обучающимися нескольких квалификаций, разработки новых стандартов высшего образования 4-го поколения.

Над макетом нового стандарта работа пока не завершена, о чем сообщил зам. директора Департамент госполитики в сфере высшего образования Минобрнауки Л.И. Секачев. В числе спикеров секции были проф. С.Н. Бобылев, зав. кафедрой экономики природопользования экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова; М.В. Иванченко, проректор по научной работе Национального исследовательского Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского; К.Ш. Казеев, директор Академии биологии и биотехнологии Южного федерального университета; Д.И. Мацук, и.о. директора ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела» и другие.

На форуме «Экология» формируются ориентиры для государственной политики в сфере охраны окружающей среды. Итоговым документом форума является Общественная резолюция, которая консолидирует инициативы и предложения по совершенствованию законодательства и государственной политики в области экологического развития страны, в том числе в сфере экологического образования.

Подробности о работе Форума: https://forumeco.ru/conf2022/

Информация с сайта ГФ МГУ.

Н.Н. Алексеева (вторая слева) в Президиуме секции "Кадры для экологии"

свернуть

29:03:2022

Правительство утвердило перечень вузовских специальностей, позволяющих претендовать на отсрочку - там более 60 направлений, среди которых математика, прикладная информатика, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА, радиотехника.

Российское правительство утвердило параметры отсрочки от армии для IT-специалистов.

Отсрочку будут давать молодым людям до 27 лет с высшим образованием, которые либо работают в IT-компаниях не менее года - либо работают в IT менее года, но окончили вуз за год до назначения на должность.

Компании, которые хотят получить отсрочку для своих специалистов, должны сформировать их список и отправить в Минцифры не позднее 1 мая, затем Минцифры направит обобщённый список в Минобороны, а там составят итоговые списки и отправят в военкоматы для оформления отсрочки.

свернуть

22:02:2022

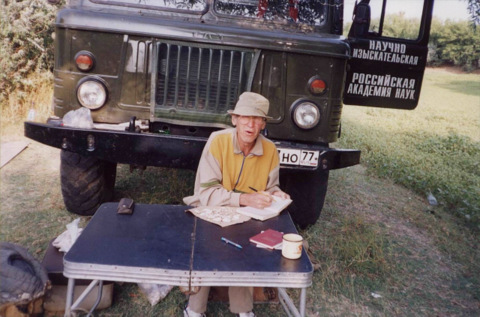

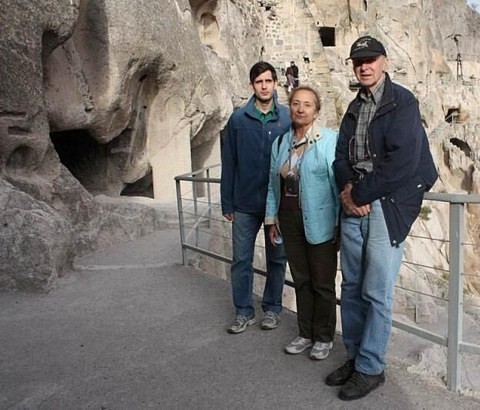

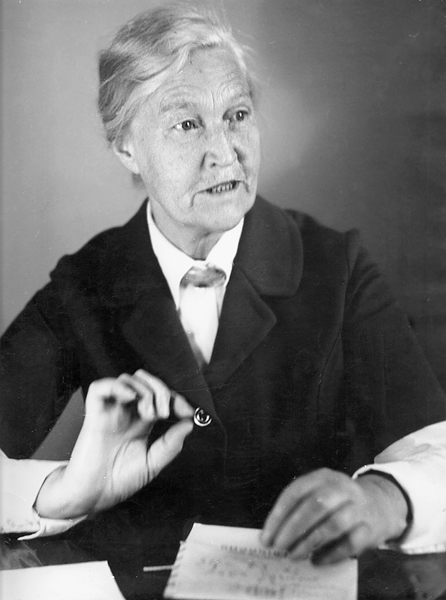

22 февраля 2022 года ушел из жизни АЛЕКСАНДР АДАМОВИЧ СВИТОЧ, выпускник 1958 года кафедры геоморфологии, известный ученый, геоморфолог и палеогеограф, доктор географических наук, профессор, главный научный сотрудник лаборатории новейших отложений и палеогеографии плейстоцена, Заслуженный научный сотрудник Московского университета.

17.02.2022 Александру Адамовичу исполнилось 90 лет. А 22.02.2022, в эту уникальную дату-палиндром, его не стало. Побеждавший в научных спорах и спортивных состязаниях, он проиграл схватку с коварным вирусом. COVID оборвал жизнь нашего Коллеги, Друга, Учителя.

А.А. Свиточ родился 17.02.1932 в Москве в рабочем районе Сокол. Его мать, Екатерина Ефимовна, трудилась на авиационном заводе; отец, Адам Антонович, служил в Московской милиции. В годы войны семья отказалась от эвакуации: мать встала к фрезеровальному станку, изготавливая детали для штурмовиков, отец остался служить в военной милиции. Военное детство Саши Свиточа прошло в Москве.

Как рассказывал Александр Адамович, война заставила его быстро повзрослеть. Становлению характера и развитию самостоятельности способствовали и активные занятия спортом. Увлечение футболом у него было с детства. Успехи, которые он делал в футбольной секции на стадионе Юных Пионеров (Динамо), привлекли к нему внимание тренеров молодежных команд. В итоге он был приглашен на позицию нападающего в свою первую юношескую команду. Второе спортивное увлечение А. Свиточа – лыжи, классический стиль на длинные дистанции. В этих двух видах спорта Александр Адамович достиг значительных успехов и остался им верен всю свою жизнь. Из-за активной спортивной жизни он был вынужден уйти из обычной школы и окончить ремесленное училище, получив специальность слесаря. В 1948 г. он стал работать слесарем – наладчиком на том же авиационном заводе, где трудилась и его мать. И продолжил свое обучение в школе рабочей молодежи.

Проработав на заводе пять лет, и окончив вечернюю школу, в 1953 г. А.А. Свиточ поступил на географический факультет МГУ, кафедру геоморфологии. Своими основными учителями в его становлении как геоморфолога Александр Адамович называл И.С. Щукина, К.К. Маркова, Н.И. Маккавеева, А.И. Спиридонова. Как вспоминает Р.С. Чалов, он еще в свои студенческие годы впервые услышал фамилию Свиточ от своего учителя Н.И. Маккавеева, который руководил работой А. Свиточа и отмечал его работоспособность, увлеченность и успехи. Одногруппниками Александра Адамовича были в будущем профессора кафедры Г.С. Ананьев и Г.А. Сафьянов.

В студенческие годы А. Свиточ работал в Геологическом институте АН СССР старшим коллектором. Участие в геологической съемке в долинах рек Зеи, Индигирки, Колымы дало ему богатый опыт геологических исследований и воспитало настоящего полевика. В 1960 г. он был принят на работу на должность геоморфолога в Прикаспийскую геолого-поисковую экспедицию Союзбургаз, где проработал шесть лет. Именно в эти годы у Александра Адамовича зародилась любовь к Каспию и стремление разгадать геологические загадки этого уникального региона. Занимаясь геологической съемкой и одновременно решая научные задачи, он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Четвертичные отложения и неотектоника Волго-Уральского междуречья».

В 1967 г. А.А. Свиточ был принят на должность младшего научного сотрудника во ВНИИГАЗ, а спустя два года приглашен в Лабораторию изучения новейших отложений и палеогеографии плейстоцена на географический факультет МГУ. С этого года (более 50-ти лет) его жизнь была связана с факультетом и лабораторией.

Лаборатория была создана по инициативе К.К. Маркова в 1968 г. в рамках кафедры общего землеведения (переименована в кафедру общей физической географии и палеогеографии в 1970 г.). По глубокому убеждению К.К. Маркова, фундаментальные палеогеографические исследования должны сводиться не к простому комплексному применению широких методов изучения плейстоценовых образований, а к органичному сочетанию этих методов и их сопряжению. Им был разработан проект изучения опорных разрезов на территории СССР на базе применения большого арсенала современных аналитических методов. Одной из задач лаборатории и была реализация этого проекта. Как писал К.К. Марков в своей книге «Два очерка о географии» (1978), основу его решения о создании лаборатории составляли два мотива: «неудовлетворительная разработка стратиграфических представлений о плейстоценовых отложениях» и «…односторонний путь исследований, который мы наблюдаем в течение десятилетий, предпочтение одного метода в качестве основного и недооценка других методов исследований». В коллектив лаборатории были привлечены высококвалифицированные специалисты в области физики, радиохимии, палеонтологии, археологии, литологии. Сопряженный метод исследования стал ведущим в познании палеогеографии плейстоцена. Заведующим приглашен П.А. Каплин, руководивший лабораторией в течение последующих 40 лет. А.А. Свиточ стал ближайшим соратником и другом Павла Алексеевича.

В лаборатории основной его задачей стало воплощение в жизнь идей К.К. Маркова по изучению опорных разрезов плейстоцена сопряженным методом. Как участник и руководитель коллектива специалистов, он провел масштабные комплексные исследования разрезов Мамонтовой горы, Алтая, Западной Камчатки, Чукотки, Сахалина и Прикаспия, по каждому их которых изданы монографии. Материалы исследований обобщены им в докторской диссертации «Палеогеография плейстоцена Северной Евразии» (1980) и монографии «Палеогеография плейстоцена» (1987).

По инициативе и под руководством А.А. Свиточа в лаборатории выполнены фундаментальные исследования по глобальной корреляции палеогеографических событий; сравнительному анализу природных явлений плейстоцена Каспия, Азово-Черноморского региона и Средиземноморья. Большое внимание в своих исследованиях А.А. Свиточ уделял созданию единой стратиграфической шкалы морского плейстоцена российских побережий, основанной на нескольких предложенных им признаках: хроностратиграфической последовательности; отношению к трансгрессивной эпохе (временному интервалу проявления трансгрессивных признаков на побережьях); принадлежности к разным климатическим эпохам.

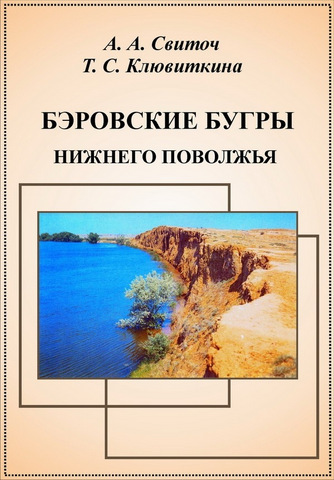

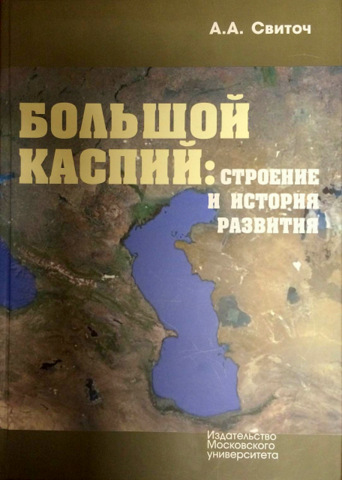

Он был руководителем и участником многих проектов РФФИ, РНФ, РГО. Его зарубежные исследования включают острова Сейшельские, Сокотра, Мадагаскар, Куба, побережье и шельф Болгарии, Иранское побережье Каспия. И в течение всех лет своей научных исследований Александр Адамович был верен своей первой любви – он постоянно возвращался к нерешенным или дискуссионным проблемам Каспия и его развитию в динамике окружающих территорий. История развития внутриконтинентальных морей юга России и сопредельных стран, проблемы плейстоценового Каспия, история Нижнего Поволжья, происхождение бэровских бугров, проливы Маныча, связь с Азово-Черноморским регионом – все эти проблемы нашли свое отражение в трудах А.А. Свиточа. В решении проблем Понто-Каспия он тесно сотрудничал с зарубежными коллегами C. Крооненбергом, В. Янко-Хомбах, С. Лерой, Э. Алиевой, Д. Гусейновым, А. Мамедовым, Б. Алескеровым, Р. Мамедовым, А. Бабаевым, А. Санько, Ф. Весселингом, многими исследователями из Нидерландов, Бельгии, Англии, Азербайджана, Казахстана, Украины, Турции, Ирана, участвуя в ряде масштабных международных проектов по Программе геологической корреляции ЮНЕСКО (IGCP 481, 506, 521), в проектах INTAS, совместных проектах российских и зарубежных научных фондов. В 2014 г. им опубликована обобщающая монография «Большой Каспий: строение и история развития».

Важное место в исследованиях А.А. Свиточа занимали теоретические вопросы палеогеографии плейстоцена, обобщенные им в монографии «Палеогеография: теория и актуальные вопросы» (1995). Им дано определение науке, рассмотрены ее задачи, методология и методы, показано положение палеогеографии в системе наук о Земле. Дана систематизация палеогеографических событий и поставлена проблема палеогеографических шкал плейстоцена. При изучении вопроса пространства-времени в палеогеографии им введено новое понятие «полихронность», означающее свойство различных компонентов и процессов природы проявляться в пространстве в разных (многих) временных соотношениях, как одновременно, так и не одновременно. Применительно к четвертичным отложениям А.А. Свиточем предложено определение понятия «опорный разрез», показаны основные требования, предъявляемые к такому разрезу, критерии его выбора; поставлены частные и общие задачи изучения. Рассмотрена специфика четвертичного литогенеза и неполнота геологической летописи. В его исследованиях нашли отражение и вопросы, связанные с прогнозом изменения природной среды и рационального природопользования. Им подготовлен (вместе с О.Г. Сорохтиным и С.А. Ушаковым) учебник «Палеогеография» (2004). Наиболее важные, с точки зрения Александра Адамовича, работы вошли в две книги Избранных трудов (2002 и 2012). Первая из них (2002) удостоена премии имени Д.Н. Анучина.

Научные труды А.А. Свиточа широко известны. Он – автор 45 монографий и более 500 статей. В 2002 г. ему присвоено звание «Заслуженный научный сотрудник Московского университета». В 2021 г. Александр Адамович удостоен памятной медали и премии имени А.А. Величко, учрежденной Институтом географии РАН «За крупные достижения в изучении четвертичного периода Северной Евразии».

На протяжении жизни А.А. Свиточ сотрудничал со многими известными учеными, с некоторыми из них его связывала дружба. Он очень дорожил общением с Л.А. Невесской, Е.В. Девяткиным, Д.А. Тимофеевым, В.И. Осиповым, Н.С. Касимовым, А.А. Величко и многими другими. В его становлении как палеогеографа велика роль К.К. Маркова. Он очень любил лабораторию, всех своих коллег, всегда тепло относился к молодежи, с которой щедро делился богатым научным и жизненным опытом.

Он был человеком редкой, удивительной доброжелательности и отзывчивости, всегда активным, наполненным энергией и трудолюбием, всегда преданным любимому делу. Он любил людей и любил жизнь. И мы отвечали ему взаимностью.

Спустя годы масштабность многосторонней деятельности этого яркого ученого увидится еще ярче. А сейчас мы потеряли Ученого, Коллегу, Друга и Учителя. Мы глубоко скорбим. Память об Александре Адамовиче Свиточе с нами навсегда.

Т.А. ЯНИНА, ученица А.А. Свиточа, зав. НИЛ новейших отложений и палеогеографии плейстоцена, профессор кафедры геоморфологии и палеогеографии

На сайте опубликованы воспоминания А.А. Свиточа "МОЕ УНИВЕРСИТЕТСКОЕ ПРОШЛОЕ — 1953–1958 гг." - http://www.geograd.ru/blog/11030

С трудами А.А. Свиточа можно ознакомиться на его страничке в системе ИСТИНА МГУ https://istina.msu.ru/profile/asvitoch/

С фотогалереей – на сайте НИЛ новейших отложений и палеогеографии плейстоцена http://www.geogr.msu.ru/structure/labs/notl/gallery/

свернуть

28:01:2022

А.БАРАНСКАЯ И Д. БОГАТОВА СТАЛИ ЛАУРЕАТАМИ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ!

27 января объявлены результаты конкурса на соискание премий Правительства Москвы молодым ученым за 2021 год. В номинации «Науки о Земле» премия присуждена научному коллективу НИЛ геоэкологии Севера географического факультета в составе Алисы Баранской и Дарьи Богатовой за работу «Берега Российской Арктики: прошлое, настоящее, будущее».

Всего по итогам конкурса 2021 года жюри выбрало 50 работ, созданных коллективами или индивидуально молодыми учеными, в 22 номинациях. 8 из 50 премий достались ученым Московского университета.

Поздравляем лауреатов конкурса!

Премия Правительства Москвы присуждается с 2013 года молодым ученым из столичных организаций: аспирантам, научным работникам, специалистам и кандидатам наук, не достигшим возраста 36 лет, а также докторам наук до 40 лет включительно.

Ежегодная премия вручается за достижение выдающихся результатов фундаментальных и прикладных научных исследований в области естественных, технических и гуманитарных наук, а также за разработку и внедрение новых технологий, техники, приборов, оборудования, материалов и веществ, содействующих повышению эффективности деятельности в реальном секторе экономики и социальной сфере города Москвы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ СОТРУДНИКОВ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА С ПРИСВОЕНИЕМ ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЙ!

18 января 2022 года в Императорском зале исторического здания Московского университета на Моховой состоялась церемония награждения заслуженных профессоров, преподавателей, научных сотрудников и работников МГУ. В торжественной обстановке ректор академик В.А. Садовничий вручил лауреатам дипломы и нагрудные знаки.

Почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА» присуждено доценту кафедры экономической и социальной географии России В.Е. ШУВАЛОВУ;

Почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА» присуждено зав. лаб. гидрологии рек и водных ресурсов В.В. ПУКЛАКОВУ и в.н.с. каф. физической географии и ландшафтоведения В.П.ЧИЖОВОЙ;

Почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА» присуждено вед. инженеру лаб. эрозии почв и русловых процессов О.М. КИРИКУ и инженеру кафедры физической географии мира и геоэкологии Л.В. ОРЛОВОЙ.

Поздравляем коллег с присвоением почетных званий, желаем крепкого здоровья и дальнейших успехов!

ПОЗДРАВЛЯЕМ СОТРУДНИКОВ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА С ПОБЕДАМИ В КОНКУРСАХ ГРАНТОВ!

Среди победителей конкурса 2021 года на получение грантов РНФ по приоритетному направлению деятельности «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами» проект профессора ЧАЛОВА Р.С. «Разветвления русел равнинных рек (многорукавные русла): гидрологоморфодинамический анализ, гидрологические функции, временнáя трансформация, методы управления для обеспечения гидроэкологической безопасности».

В числе победителей конкурса 2021 года на получение грантов РНФ по мероприятию «Проведение инициативных исследований молодыми учеными» Президентской программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми учеными, следующие проекты сотрудников географического факультета:

- ЧЕРЕШНЯ О.Ю. «Географические аспекты развития цифровой экономики в регионах России»;

- БАДИНА С.В. «Прогнозирование экономического ущерба для территории Российской Арктики в контексте изменения геокриологических условий»;

- МЕДВЕДКОВ А.А. «Эколого-географические последствия и риски климатических изменений для жизнеобеспечения кетского этноса – таёжных рыболовов, охотников и собирателей».

Поздравляем коллег с победой в конкурсах и желаем плодотворной работы!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРИСУЖДЕНИЕМ СТИПЕНДИЙ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА И НАГРАЖДЕНИЕМ МЕДАЛЬЮ РАН!

Решением Ученого совета МГУ присуждены стипендии Московского университета молодым сотрудникам, аспирантам и студентам географического факультета, добившимся значительных результатов в педагогической и научно-исследовательской деятельности.

В числе победителей:

ЦЫПЛЁНКОВ АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ, м.н.с. сотрудник НИЛ эрозии почв и русловых процессов имени Н.И. Маккавеева;

ЮРОВ ФЁДОР ДМИТРИЕВИЧ, аспирант.

Медалью РАН с премией для молодых ученых и для студентов вузов награжден ЗДРАВЧЕВ НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ (выпускник магистратуры 2021 года) за работу «Эволюция рода Thismia (Thismiaceae, Dioscoreales) в свете данных по анатомии цветка, репродуктивной биологии и строению пластидных геномов».

Поздравляем с почетными наградами и стипендиями и желаем дальнейших успехов во всех начинаниях!

Информация с сайта ГФ МГУ.

свернуть

27:01:2022

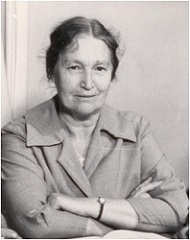

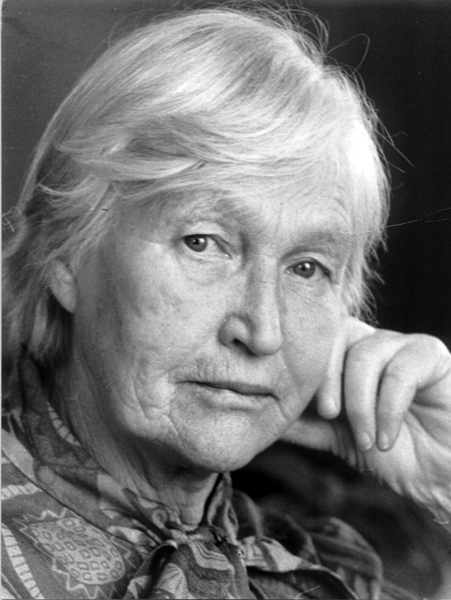

110 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ М.А. ГЛАЗОВСКОЙ

26 января 2022 года исполнилось 110 лет со дня рождения Марии Альфредовны Глазовской — Заслуженного профессора Московского университета, почетного члена Докучаевского общества почвоведов, почетного члена и лауреата Большой золотой медали Русского географического общества.

Неполный век связан у Марии Альфредовны с географией и более 60 лет - с геофаком Московского университета. В 1957–59 гг. Мария Альфредовна заведовала кафедрой физической географии СССР, а с 1959 г. на протяжении почти 30 лет — кафедрой геохимии ландшафтов и географии почв, до последних дней она оставалась профессором-консультантом географического факультета МГУ.

Мария Альфредовна Глазовская — физико-географ, почвовед, геохимик. Вместе c Александром Ильичом Перельманом и их общим учителем - Борисом Борисовичем Полыновым - они заложили основы новой науки — геохимии ландшафтов, в которой слились и взаимно обогатили друг друга три научных направления: география почв С.С. Неуструева, биогеохимия В.И. Вернадского, учение о ландшафте Л.С. Берга, имеющие единый корень — докучаевское генетическое почвоведение.

Оглядываясь на творчество Марии Альфредовны Глазовской, отчетливо видно то важное место, которое занимают ее работы в науках о Земле. Это выдающаяся роль в формировании геохимии ландшафтов, которая получила всеобщее признание в последней трети ХХ века; развитие общего почвоведения и географии почв путем введения в него геохимических подходов; создание методологии ландшафтно-геохимического и почвенно-геохимического картографирования; издание серии оригинальных учебников; разработка на основе синтеза сведений из разных наук о Земле теории педолитогенеза.

И, наконец, Мария Альфредовна внесла выдающийся вклад в разработку теории и практики геохимии техногенеза, наметив еще в конце 60-х годов ХХ века, в самом начале осознания важности проблем загрязнения биосферы Земли, пути развития этого междисциплинарного научного направления.

Уже более пяти лет нет Марии Альфредовны. Но остался свет идей, щедро разбросанных в ее статьях и книгах. Осталась память об ученом, учителе, неординарной личности и обаятельной женщине!

Информация с сайта ГФ МГУ

В январе 2012 года, в год столетия Марии Альфредовны, на географическом факультете МГУ прошла Всероссийская научная конференция «Геохимия ландшафтов и география почв», на которой выступили ученый из разных уголков России и стран СНГ. А Глазовской М.А. была вручена «Большая Золотая медаль Русского географического общества» за многолетние и плодотворные труды в области географических наук.

Вручается с 1946 года. По Положению о наградах РГО 1998 года Большая золотая медаль за учёные труды присуждается, в частности, за: важный географический подвиг, совершение которого сопряжено с трудом и опасностью; проведённые научные экспедиции по России и другим странам, если результаты их стали широко известными и содержат в себе совершенно новые и исключительно важные сведения в области географии; выдающиеся исследования по теории географии, способствующие дальнейшему развитию географии как науки. Большая золотая медаль Общества за учёные труды присуждается один раз в два-три года и только за труды, носящие имя автора.

Этой медалью были награждены крупнейшие географические исследования 1950–80-х годов. Среди награждённых – Владимир Михайлович Котляков, Иван Дмитриевич Папанин, Алексей Фёдорович Трёшников.

В декабре 2014 года Марии Альфредовна была удостоена премии РГО в номинации "Легенда Русского географического общества".

Мария Альфредовна Глазовская. Фотография 2009 года.

свернуть

25:01:2022

24 января 2022 г. ушел из жизни АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ ГОРКИН, выпускник 1959 года кафедры экономической географии капиталистических и зависимых стран (ныне СЭГЗС), доктор географических наук, профессор географического факультета МГУ, Заслуженный работник культуры РФ, кавалер ордена Почёта, выдающийся педагог, книгоиздатель и потрясающий человек…

А.П. Горкин – один из ведущих отечественных экономико-географов, легендарный представитель университетской научной школы социально-экономической географии и страноведения. После окончания МГУ в 1959 г. Александр Павлович занимался научной работой в НИИ нефтехимической промышленности СССР, работал в издательстве «Большая советская энциклопедия» (впоследствии — «Большая российская энциклопедия»), где прошел путь от заведующего географической редакцией до главного редактора и директора издательства, в Институте географии РАН.

В 2001 г. круг замкнулся: А.П. Горкин вернулся на географический факультет — на кафедру социально-экономической географии зарубежных стран в качестве профессора. Этот период его работы стал необыкновенно плодотворным. Вклад Александра Павловича в теоретическую географию, географию промышленности, геоамериканистику трудно переоценить.

Но главной «точкой приложения» сил и талантов Александра Павловича всегда оставались его ученики — в самом широком смысле, включающем всех, кто находился рядом: старших и младших коллег, студентов, аспирантов и др. Это был Учитель с большой буквы, новатор и эрудит, бескомпромиссный воин науки, мастер потрясающего литературного слога — острого, точного. И в общении с ним каждый мог почерпнуть что-то для себя.

Уход Александра Павловича в канун дня рождения Московского университета и Дня студенчества глубоко символичен. Потому что, отойдя в сторону (а тяжелая болезнь заставила Александра Павловича дистанцироваться от суеты гораздо раньше), он, тем не менее, — остался. Остался и приумножился. В стенах любимой alma mater. В научных изданиях. В коллегах и учениках. И – в стихах.

***

Радуйся жизни, пока живешь, ибо

мертвым ты пробудешь долгое время.

(Древняя мудрость)

Радуйся жизни, пока живешь –

Мертвым пробудешь долгое время.

Радуйся, что поешь и пьешь,

Радуйся, что не лысое темя.

Радуйся – женщины любят тебя,

Радуйся – умным тебя считают,

Радуйся, что живешь любя,

Радуйся – дураки презирают.

Радуйся, что умеешь дружить,

Радуйся, что не врешь любимой,

Радуйся пиво холодное пить,

Радуйся, что ножом в тебя мимо.

Радуйся людям, солнцу, воде,

Радуйся непрочитанным книгам,

Радуйся – друг не оставит в беде,

Если подруга покажет фигу.

Радуйся, что себе не врешь,

Хоть это очень тяжкое бремя,

Радуйся жизни, пока живешь –

Мертвым пробудешь долгое время!

А.П. Горкин

Информация с сайта ГФ МГУ

свернуть

25:01:2022

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ в Московском университете

25 января 2022 года

ПРОГРАММА праздничных мероприятий:

25 января

9:00

Праздничная Божественная литургия в Домовом храме мученицы Татианы при МГУ

(Большая Никитская улица, 1)

25 января

15:00

Торжественная закладка кластеров «Инжиниринг» и «Нанотех» ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы»

25 января

17:00

Актовое заседание, посвященное 267-й годовщине со дня основания Московского университета

Планируется ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ на сайте МГУ - https://www.msu.ru/

26 января

11:00

II Форум ректоров России и Великобритании

26 января

13:30

Традиционный студенческий огонек с участием ректора МГУ академика В.А. Садовничего

26 января

16:00

Традиционная церемония розлива медовухи

26 января

17:00

Праздничный гала-концерт участников Международного фестиваля студенческого творчества «Татьянин день»

Вход на все мероприятия — только по пригласительным билетам.

Мероприятия будут проходить с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

свернуть

19:12:2021

Подведены итоги Конкурса работ, способствующих реализации мероприятий Программы развития МГУ в области интернационализации и развития международных связей.

В номинации «Новые программы дополнительного образования для иностранных граждан» в числе победителей:

- коллектив авторов в составе проф., д.э.н. М.В. СЛИПЕНЧУКА, проф., д.б.н. Е.И. ГОЛУБЕВОЙ, проф., д.э.н. С.Н. КИРИЛЛОВА, доц., к.г.н. А.А. ПАКИНОЙ за разработку программы повышения квалификации «Управление природопользованием в Арктике»;

- доц., к.г.н. П.Е. КАРГАШИН за разработку программы повышения квалификации «Геопространственные данные в Python: введение».

В номинации «Представление Московского университета на мировых экспертных площадках» в числе победителей»:

- в.н.с., к.г.н. А.А. МАСЛАКОВ за представление Московского университета на 26-й Международной конференции портовой инженерии и океанотехники в Арктических условиях – POAC (Port and Ocean engineering under Arctic Conditions), проводившейся на базе географического факультета МГУ 15-18.06.2021;

- м.н.с., к.г.н. А.С. ЦЫПЛЕНКОВ за представление Московского университета на Конференции ЮНЕСКО «Состояние и будущее больших рек мира» (4th International Conference on the Status and Future of the World’s Large Rivers), проводившейся на базе географического факультета МГУ 03-06.08.2021.

Информация с сайта ГФ МГУ.

Профессор, д.б.н. Е.И. ГОЛУБЕВА

Профессор, д.э.н. С.Н. КИРИЛЛОВ

Доцент, к.г.н. А.А. ПАКИНА

Доцент, к.г.н. П.Е. КАРГАШИН

В.н.с., к.г.н. А.А. МАСЛАКОВ

М.н.с., к.г.н. А.С. ЦЫПЛЕНКОВ

свернуть

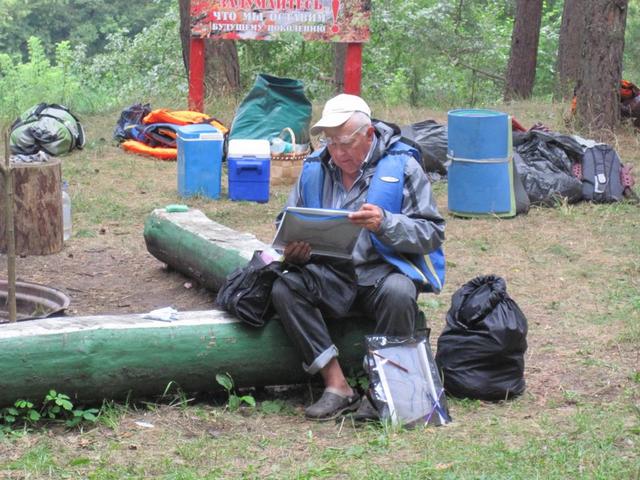

06:12:2021

2 декабря 2021 г. после тяжелой болезни ушел из жизни ВАЛЕРИАН АФАНАСЬЕВИЧ СНЫТКО – крупный ученый-географ, член-корреспондент РАН, доктор географических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, почётный член Русского географического общества.

Валериан Афанасьевич родился в 1939 г. в посёлке Белыничи в Могилёвской области Белоруссии. После освобождения Белыничей от оккупантов весной 1944 г. семья получила известие о том, что Афанасий Снытко погиб в феврале 1942 г. в боях под Старой Руссой. В 1956 г. Валериан окончил школу с золотой медалью, которая давала право поступления в высшие учебные заведения без экзаменов. Молодой человек твёрдо решил уехать учиться в Москву и поступить на географический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Приёмная комиссия приняла юношу без экзаменов. Собеседовал абитуриента Юлиан Глебович Саушкин.

Став студентом, В. Снытко сразу пошёл на кафедру физической географии СССР. В те годы ведущим профессором кафедры была Мария Альфредовна Глазовская, которую Валериан Афанасьевич считал своим настоящим учителем и с которой он поддерживал контакты вплоть до её смерти в 2016 г. В 1958 г. третьекурсник Снытко решил, что свою первую курсовую работу будет писать у М.А. Глазовской, и выбрал тему, связанную с тематикой профессора: озёра Балхаш и Алаколь.

Для организованного в 1957 г. Института географии Сибири и Дальнего Востока требовались научные сотрудники ― выпускники московских и ленинградских университетов, и директор В.Б. Сочава обратился к профессору Николаю Андреевичу Гвоздецкому с просьбой помочь найти молодых сотрудников, желательно парней: ботаника, мерзлотоведа и физикогеографа.

Н.А. Гвоздецкий нашёл пятикурсника Снытко, с которым они были хорошо знакомы, и предложил выпускнику поехать на работу в Иркутск. Валериан Афанасьевич согласился без колебаний. В 1961 г. В.А. Снытко под руководством М.А. Глазовской защитил дипломную работу и отправился в Иркутск.

География исследований, которыми занимался в Иркутске В.А. Снытко, охватывала Забайкалье, бассейн Байкала, юг Средней Сибири и в меньшей степени Западную Сибирь. Тематика исследований касалась геохимии ландшафта и картографии, общих вопросов физической географии.

Первые научные исследования учёного были связаны с изучением геохимических свойств таёжных геосистем Приангарья. Результаты этих работ нашли отражение в его кандидатской диссертации «Ландшафтно-геохимические особенности южной темнохвойной тайги Нижнего Приангарья» (1966), выполненной под руководством М.А. Глазовской, и в коллективной монографии «Южная тайга Приангарья» (1969).

В Институте географии Сибири и Дальнего Востока Валериан Афанасьевич постепенно прошёл все ступеньки научной карьеры от старшего лаборанта до директора. В.Б. Сочава обратил внимание на учёного, одним из первых среди молодёжи защитившего кандидатскую диссертацию. Как вспоминает Валериан Афанасьевич, успешная защита стала своего рода проверкой, и директор решил, что Снытко станет для него хорошим помощником. В 1966-67 гг. Валериану Афанасьевичу была поручена организация лаборатории геохимии ландшафтов, которую он создал и возглавлял до 1999 г.

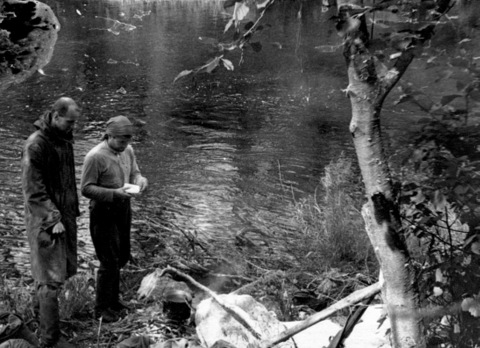

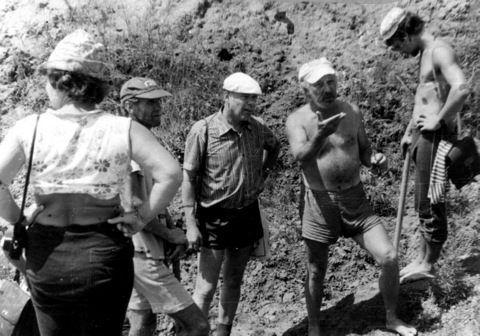

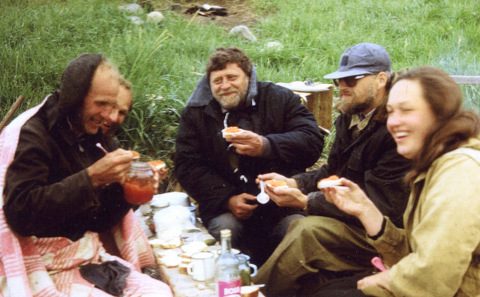

Каждый полевой сезон он обязательно участвовал минимум в двух экспедициях, длившихся до 4 месяцев. Одновременно В.А. Снытко руководил работой стационаров, которые, кроме базы, включали полевые объекты ― трансекты, заложенные, например, с вершины до днища долины таким образом, чтобы получить полигон-трансекту. В Институте географии СО РАН в разное время было создано несколько стационаров: степной Харанорский в Забайкалье (работал в 1958-80 гг.), южно-таёжный Приангарский (работал в 1964-75 гг.), 2 стационара в Минусинской котловине ― степной Новониколаевский и таёжный Ленский (действуют с 1970 г.). Позже под руководством В.А. Снытко шла работа на стационарах, устроенных на Канско-Ачинском топливно-энергетическом комплексе (КАТЭК). Один из них, Берёзовский лесостепной стационар, созданный в 1981 г., действует до сих пор.

Во многом благодаря руководству работой стационаров В.А. Снытко стал основоположником нового научного направления ― стационарных ландшафтно-геохимических исследований. Проводимые на стационарах наблюдения давали обширный материал для изучения дифференциации и динамики жидкой, твёрдой, газообразной и живой фаз вещества, характера сопряжённости между геосистемами и позволяли построить графические модели пространственно-временного поведения мобильных форм вещества таёжных и степных геосистем Сибири. Результаты этих исследований обобщены в монографии В.А. Снытко «Геохимические исследования метаболизма в геосистемах» (1978), которая внесла значимый вклад в развитие комплексной физической географии.

В.А. Снытко обобщил опыт ландшафтно-геохимического анализа структурно-функциональной организации геосистем и в 1984 г. представил диссертацию на соискание учёной степени доктора географических наук «Проблемы динамики вещества в геосистемах южных регионов Сибири». Защита прошла на географическом факультете МГУ. Научными консультантами выступили М.А. Глазовская и покойный В.Б. Сочава. В 1986 г. В.А. Снытко было присвоено учёное звание профессора.

Установленные в результате многолетних исследований В.А. Снытко совместно с его учениками и единомышленниками закономерности миграции, трансформации вещества и функционирования геосистем тайги, лесостепи и степи были изложены в монографиях «Вещество в степных геосистемах» (1984), «Ландшафтно-геохимический анализ геосистем КАТЭКа» (1987), «Природопользование и охрана среды в бассейне Байкала» (1990), «Тренды ландшафтно-геохимических процессов в геосистемах юга Сибири» (2004) и др. Таким образом, В.А. Снытко явился основателем и создателем сибирской ландшафтно-геохимической школы.

В.А. Снытко исполнял обязанности директора с конца 1999 г. до середины 2005 г. На этот пост он был официально утверждён в апреле 2000 г., а в мае 2000 г. учёного выбрали в члены-корреспонденты Российской Академии наук. С 2006 года он главный научный сотрудник Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН (ИИЕТ РАН) и профессор кафедры физической географии и ландшафтоведения географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.

В составе Комплексной экспедиции по изучению исторических водных путей (КЭИВП), организованной на базе ИИЕТ РАН, он участвовал в полевых ландшафтных и гидролого-гидрохимических исследованиях Мариинской, Вышневолоцкой, Тихвинской, Березинской и других водных систем. Широкую известность получили изданные им в соавторстве с коллегами монографии по материалам этих экспедиций: «Исторические водные пути Севера России (XVII-XX вв.) и их роль в изменении экологической обстановки» (2009), «Вышневолоцкая водная система: ретроспектива и современность» (2011), «Тихвинская водная система» (2012), «Тихвинская водная система: ретроспектива и современность» (2013). В 2016 г. ИИЕТ РАН был удостоен высокой награды Русского географического общества ― Хрустального компаса за организацию и проведение экспедиционных исследований.

За успехи в научной и научно-организационной деятельности В.А. Снытко был награждён медалью «За трудовую доблесть» (1986). В 1999 г. ему было присвоено звание «Заслуженный деятель науки РФ». В 2005 г. В.А. Снытко был избран почётным членом Русского географического общества. Учёный удостоен почётных дипломов РГО, почётных грамот Президиума АН СССР, СО АН СССР и СО РАН.

В.А. Снытко ― автор более 650 работ, в которых нашли отражение исследования по геохимии ландшафтов, ландшафтоведению, географии почв.

В.А. Снытко являлся членом Научного совета по фундаментальным географическим проблемам РАН, был Почетным членом Русского географического общества, много лет возглавлял Восточно-Сибирское отделение РГО. С 2006 г. был участником многочисленных экспедиций по изучению исторических водных путей России, организуемых Отделом истории наук о Земле ИИЕТ РАН. Среди наград Валериана Афанасьевича Снытко две медали «За трудовую доблесть», почетные звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» и «Заслуженный ветеран СО АН СССР», Национальная премия "Хрустальный компас".

Валериан Афанасьевич был добрым и отзывчивым человеком, готовым всегда помочь другим в самых разных вопросах.

Память о крупном ученом и замечательном человеке Валериане Афанасьевиче Снытко навсегда сохранится в сердцах коллег и друзей.

Институт истории естествознания и техники имени С.И. Вавилова РАН

Географический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова

свернуть

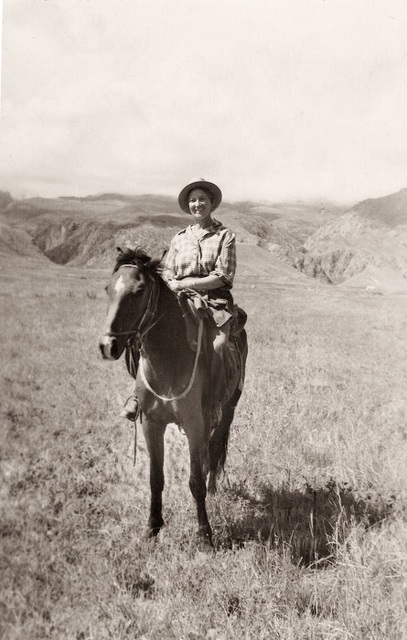

05:12:2021

5 декабря 2021 года отмечает юбилей ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА КРАВЦОВА – доктор географических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории аэрокосмических методов кафедры картографии и геоинформатики, Заслуженный научный работник МГУ, член-корреспондент РАЕН, лауреат Государственной премии Российской Федерации, крупнейший отечественный специалист в области аэрокосмических методов географических исследований.

Жизнь В.И. Кравцовой тесно связана с географическим факультетом МГУ, куда она поступила после окончания школы, и который закончила как географ-картограф с отличием в 1954 г. После аспирантуры на кафедре картографии под руководством профессора К.А. Салищева в 1958 г. она защитила кандидатскую диссертацию «Карты оценки природных условий для сельскохозяйственных целей (на примере Алтайского края)».

С 1956 г., работая в лаборатории аэрофотометодов (так тогда называлась лаборатория аэрокосмических методов), Валентина Ивановна занималась гляциологическим картографированием по программе Международного геофизического года на Эльбрусе, результатом чего стало создание «Атласа ледников Эльбруса». Научные достижения в области гляциологического картографирования реализованы в крупной коллективной работе – «Атласе снежно-ледовых ресурсов мира», за которую В.И. Кравцова удостоена Государственной премии Российской Федерации по науке в 2001 г.

В.И. Кравцова широко известна, не только как картограф, но и как разносторонний географ, эколог, гляциолог, специалист в области аэрокосмических методов. Её энциклопедические знания потрясают, её капитальные труды получили признание в нашей стране и во всем мире.

Валентина Ивановна – автор более 700 публикаций, включая статьи, монографии, карты, разделы атласов.

Всю жизнь Валентина Ивановна участвует в полевых исследованиях и экспедициях – в горах, тундрах, на полях, на берегах рек и морей России и зарубежных стран. Работа в поле с Валентиной Ивановной может быть испытанием для нерадивого студента, но счастьем – для любознательного, который получает от неё бесценные навыки. Удивительно наблюдать, как эта хрупкая женщина переносит тяготы экспедиционной жизни всегда в хорошем, ровном настроении.

Многих восхищает способность Валентины Ивановны разобраться в любой географической науке, будь то гидрология, геоботаника или геоморфология, и написать статью как полноправный специалист. В.И. Кравцова верна себе несмотря ни на что: всегда самым главным для неё остаётся тщательная, вдумчивая, кропотливая работа по полевому или камеральному дешифрированию снимков, в результате которой даже самые «молчаливые» ландшафты начинают выдавать свои тайны.

Светлый, проницательный ум, научный авторитет, мудрость, волевой характер, взыскательное отношение и к себе, и к другим, чувство ответственности и за себя, и за коллектив, желание передать свои знания молодым учёным – за все эти качества Валентину Ивановну ценят, уважают и любят в коллективе. Желаем ей здоровья, оптимизма, и продолжающегося активного творческого долголетия!

Информация с сайта ГФ МГУ.

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА КРАВЦОВА

свернуть

- « первая

- ‹ предыдущая

- …

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- …

- следующая ›

- последняя »